J° 17 Forum du Bilinguisme à Bienne (Suisse), Compte-rendu de la mission d’ICEO

Au lieu de regarder les Suisses de haut, en raison de leur faible nombre d’habitants, les dirigeants Européens seraient bien inspirés d’étudier comment ce petit pays peut afficher tant de réussites dans tant de domaines.

La Suisse est une confédération riche de sa diversité linguistique et riche de ses deux grands principes majeurs : votation et subsidiarité. Presque tout le contraire de ce que cherche à faire l’Union européenne depuis le traité de Maastricht.

« Un pays qui perd sa langue perd sa culture ; un pays qui perd sa culture perd son identité ; un pays qui perd son identité n’existe plus. C’est la plus grande catastrophe qui puisse lui arriver. » (Michel SERRES – Défense et illustration de la langue française aujourd’hui, 2018)

ooo0ooo

Pour un peuple, la langue est l’un des marqueurs identitaires les plus puissants, sinon le plus puissant.

La loi sur la protection du fonctionnement de la langue ukrainienne en tant que langue d’État, votée en avril 2019, vise à rien moins qu’éradiquer totalement en Ukraine la langue russe de l’espace public.

La russophobie linguistique forcenée du nouveau gouvernement, dès son arrivée au pouvoir en mai 2014, à la suite des émeutes sur la place Maïdan, fut le principal facteur qui provoqua les mouvements séparatistes en Crimée et dans le Donbass.

Pour Moscou, rétablir la langue russe dans tous ses droits est un devoir qui a un côté sacré.

Les Européens ne mesurent pas, ou plus exactement ne veulent pas prendre en compte cet aspect de la guerre en Ukraine. Il faudrait qu’ils le fassent d’urgence.

Pourquoi une telle incompréhension ? Pourtant, Ils devraient facilement comprendre que, comme les Catalans, qui n’imaginent pas de ne pas pouvoir parler catalan, les russophones d’Ukraine ne peuvent pas imaginer qu’on réduise l’usage de leur langue à la sphère privée.

Le monolinguisme, le tout anglais, marque aux yeux du monde entier la vassalisation de plus en plus grande des pays européens vis à vis des États-Unis, et est donc parfaitement antinomique avec la souveraineté que les Européens prétendent défendre.

Depuis plus de 21 ans, ICEO lutte pour que l’anglo-américain ne s’impose pas comme la seule langue d’usage au sein de l’Union européenne, et plaide depuis plus de 15 ans pour une forme de trilinguisme souple.

Les dirigeants européens font semblant de défendre le multilinguisme, alors qu’ils ne sont même pas capables d’imiter la Suisse, un pays où on sait encore se passer du recours au tout anglais, un pays avec trois grandes langues nationales, sans dommage.

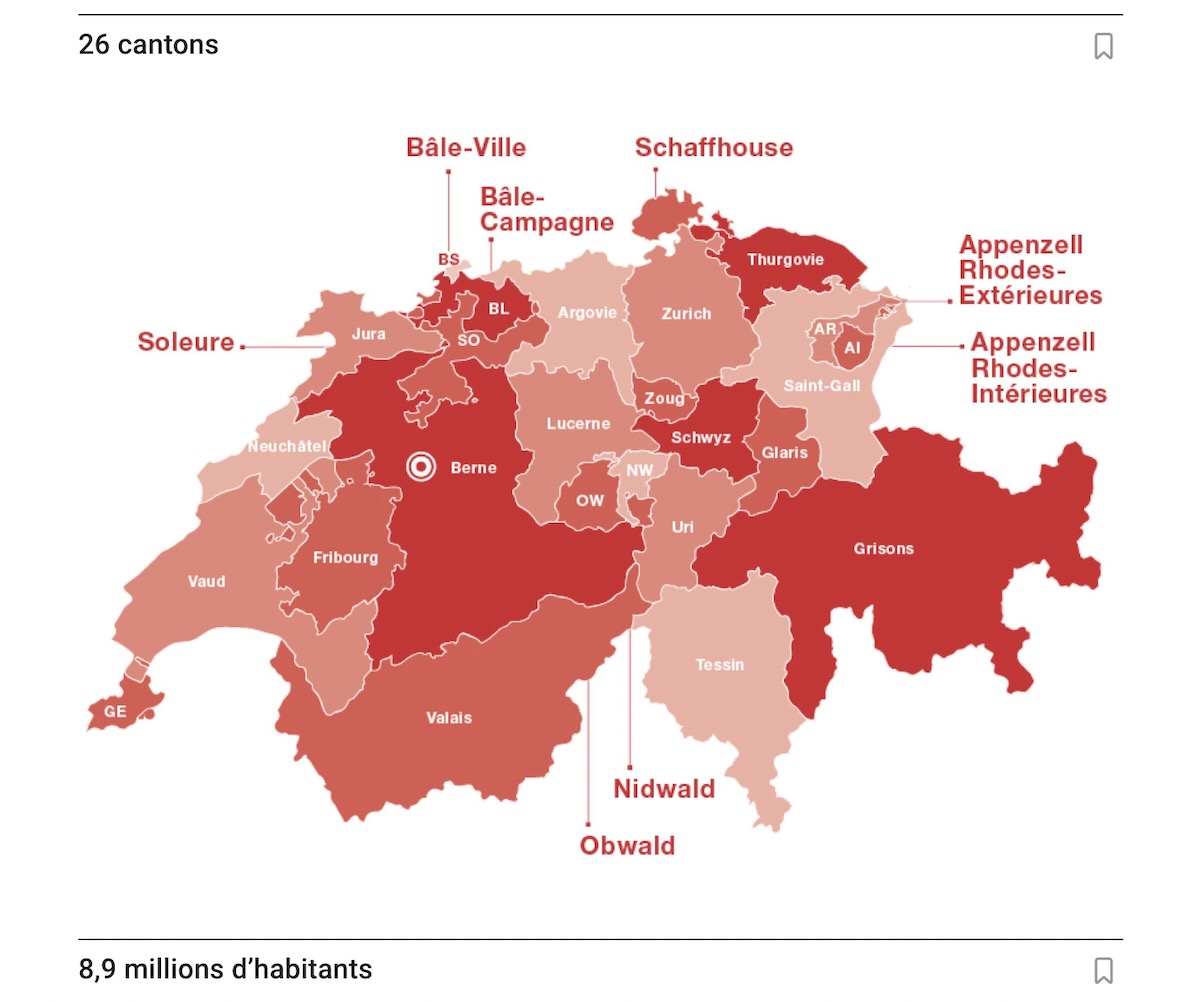

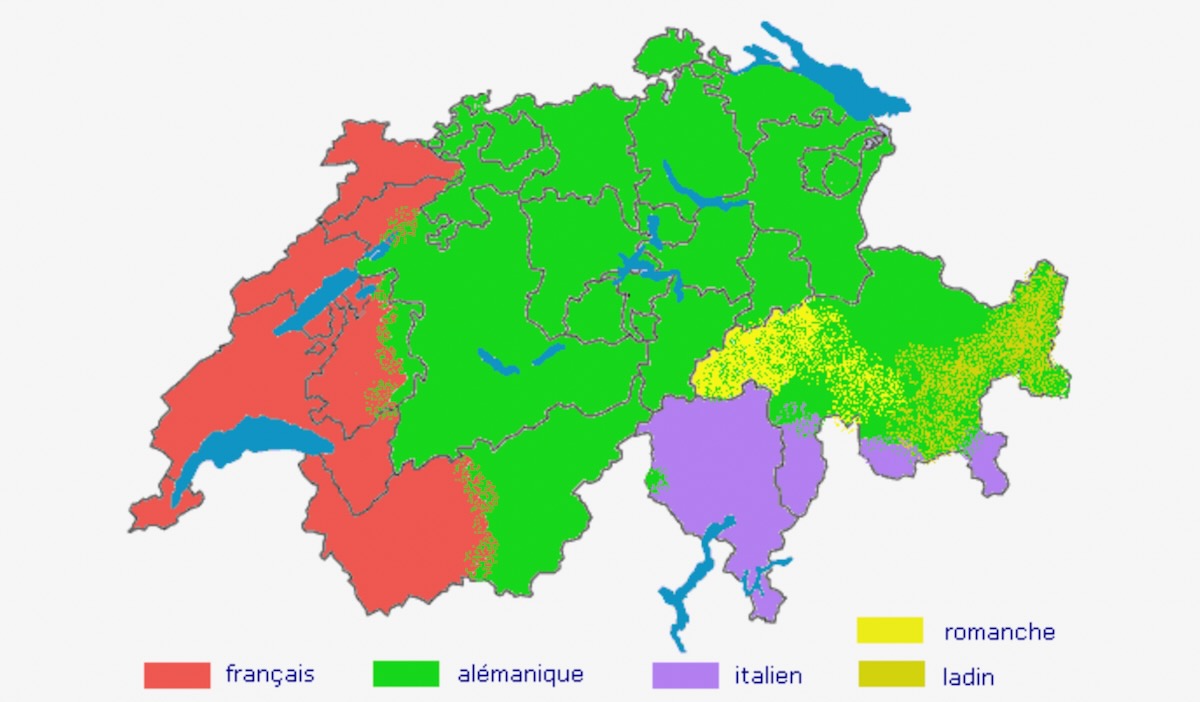

Les cantons Suisse

La Suisse linguistique

La Suisse a quatre langues nationales : l’allemand (64 %), le français (23 %), l’italien (8 %) et le romanche (0,6 %). Les trois premières langues ont réellement un statut de langue officielle. Le romanche représente avant tout un ensemble de patois.

En Suisse alémanique, les patois alémaniques demeurent très vivants.

En Suisse romande, on parle le français… avec l’accent suisse, plutôt que les patois romands, qui font partie de la famille du francoprovençal.

On doit ajouter, avec beaucoup de tristesse, une cinquième langue, l’anglais, de plus en plus utilisé comme langue intercantonale du « Switzerland ». Elle a la particularité d’être neutre, car elle n’est pas propre à une région de Suisse. C’est malheureusement l’une des dernières marques visibles de la neutralité de la Suisse.

7 Quand il vaut mieux un petit chez soi qu’un grand chez les autres.

Chapitre extrait de l’article N° 543 Mourir d’amour de la langue française ?

En juillet 2019, en devenant présidente de la Commission européenne, Ursula von der LEYEN était loin d’imaginer qu’elle allait bientôt devoir affronter d’énormes difficultés, devoir faire face à des crises, auxquelles l’Union européenne n’avait même jamais osé songer, tenter de résoudre des problèmes totalement inédits, qui paraissaient alors hautement improbables.

Inédite la pandémie à la covid-19 survenue au début de l’année 2020, inédite l’invasion de l’Ukraine par la Russie au début de l’année 2022, et aujourd’hui inédite la guerre des taxes douanières que le président TRUMP vient de déclarer au monde entier, aux pays les plus fidèles alliés des États-Unis y compris.

Ministre fédérale allemande de la Défense, de décembre 2013 à juillet 2019, la présidente a laissé en quittant son ministère un souvenir impérissable dans les rangs de la troupe, non pas pour les qualités de son administration, mais pour son incompétence en matière de gestion, devenue rapidement légendaire.

Lorsqu’elle a quitté son ministère elle l’a laissé dans le triste état où elle l’avait trouvé. Pendant plus de 70 ans, les Allemands ont réussi la prouesse difficilement dépassable, de dépenser des sommes considérables pour entretenir une armée techniquement et moralement inapte au combat.

Comme tous ceux qui ont présidé avant elle la Commission européenne, Ursula von der LEYEN a été désignée à la suite du commun accord des gouvernements des États membres. Les dirigeants l’ont choisie précisément pour ses capacités à diriger limitées, en espérant pouvoir préserver les compétences qui leur restent, croyant naïvement qu’elle n’était pas du tout taillée pour les déposséder de leurs dernières prérogatives.

C’était sans compter sur ses ambitions cachées, et sans compter sur le désir des Commissaires européens d’élargir sans limite leur pouvoir, en vue de bâtir l’Europe fédérale dont ils n’ont jamais abandonné le projet.

Depuis 2020, et plus encore depuis 2022, bien que les politiques de santé et les politiques de défense relèvent toujours officiellement de la compétence unique de tous les États membres, la Commission européenne plaide pour le regroupement « volontaire obligatoire » des moyens et des forces disponibles de chacun des pays.

A chaque nouvel élargissement de l’Union européenne, les dirigeants ont expliqué que les nouvelles adhésions représentaient une grande chance pour tous les habitants des anciens pays membres, la chance d’appartenir à un club très sélect envié dans le monde entier, la chance de pouvoir faire ses achats dans le plus grand marché du monde, la chance de vivre au « paradis des consommateurs ».

Malgré la crise des subprimes survenue en 2008, à la suite des 4 élargissements faisant passer l’Union européenne, entre 1995 et 2013, de 15 à 28 membres, les dirigeants ont cru pouvoir continuer à faire rêver les Européens d’une Europe puissance, d’une Europe de la paix et de la croissance économique.

Le 5 mai 2016, dans la salle même où fut signé le traité de Rome en 1957, Martin SCHULZ, président du parlement européen, intervint en faisant sensation : «L’Europe est une promesse qui n’a pas été tenue». Il avait compris le premier que le rêve d’Europe était brisé chez de nombreux Européens, notamment chez ceux qui avaient perdu leur emploi, pour cause de mondialisation heureuse.

Le 23 juin 2016, à la question « Should the United Kingdom remain a member of the European Union or leave the European Union? »), les 72 % de votants répondirent à 51,89 % « Quitter l’Union européenne ». C’était la première fois que la population d’un État membre se prononçait en faveur de la sortie de l’Union européenne.

À Bruxelles et à Strasbourg ce fut la stupéfaction. Personne n’imaginait que les Britanniques voteraient comme ils ont voté, et encore moins qu’ils mettraient leur vote à exécution quatre an après, en 2020.

Le Brexit fut un signal que les dirigeants Européens ne pouvaient pas entendre en 2016, et ne peuvent malheureusement toujours pas entendre en 2025, car ils restent persuadés que seule la taille critique, que seule la force collective qu’est supposée apporter un groupe, peuvent donner la richesse et conduire à la puissance qui l’accompagne.

Pour quelles raisons l’Islande, le Lichtenstein, la Norvège et la Suisse, pourquoi ces 4 pays ne sont-ils pas devenus membres de l’Union européenne, avant que le Royaume-Uni ne vote de la quitter ? Pourquoi n’envisagent-t-ils toujours pas de le faire ?

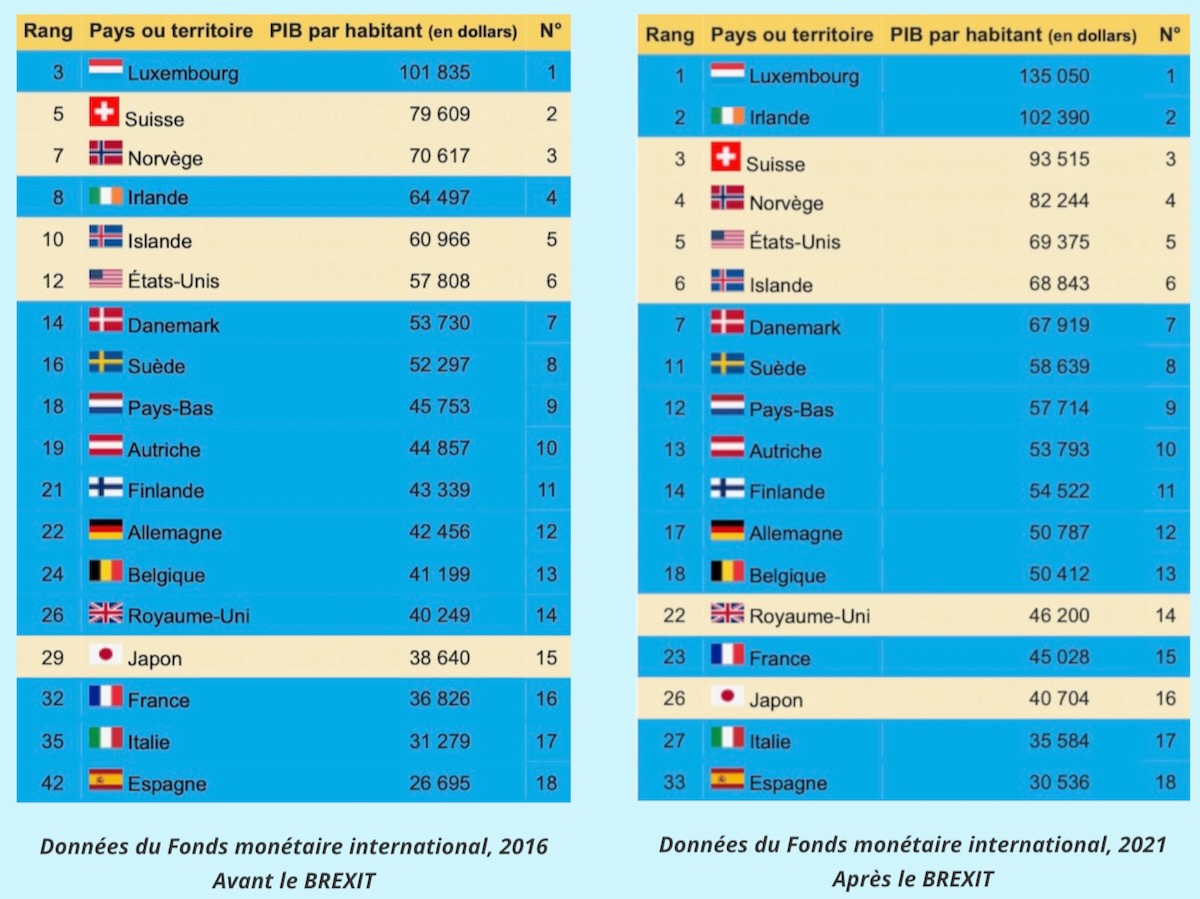

À Bruxelles comme à Strasbourg cette question reste souvent sans réponse, à cause de la grande gêne qu’elle provoque. En comparant, dans les tableaux ci-dessous, le PIB par habitant de chacun de ces 4 pays, à la valeur moyenne des PIB par habitant des 27 pays de l’UE en 2021, ainsi qu’à la valeur moyenne des PIB par habitant des 28 pays dans l’UE en 2016, on comprend facilement les raisons d’un malaise chez certaines des personnes interrogées : valeur moyenne des PIB par habitant des pays de l’UE : 32 700 € en 2021 contre 29 000 € en 2016.

On note que le PIB par habitant au Royaume-Uni en 2021 ne s’est pas effondré à la suite du Brexit contrairement à ce que les dirigeants européens pensaient. En 2024, on n’a toujours pas vu l’effondrement annoncé.

On note aussi que les trois premiers pays du classement en 2021 sont régulièrement accusés d’être des paradis fiscaux. Ceci explique sûrement en partie cela.

La Suisse, bien peu regardante pendant de nombreuses années sur l’origine de l’argent déposé dans ses banques, a été un grand paradis fiscal, et le reste en partie. C’est pourquoi les Européens qui la jaugent avec jalousie pensent qu’elle est trop riche pour être honnête.

Les raisons pour lesquelles les Suisses obtiennent tant de succès sont liées à leur culture montagnarde. Ils savent dès l’enfance qu’une cordée trop nombreuse, mal équipée, peu motivée, et mal guidée, a peu de chance d’arriver à gravir de hauts sommets.

Au lieu de regarder les Suisses de haut, en raison de leur faible nombre d’habitants, les dirigeants Européens seraient bien inspirés d’étudier comment un si petit pays peut afficher tant de réussites dans tant de domaines.

La Suisse est une confédération riche de sa diversité linguistique et riche de ses deux grands principes majeurs : votation et subsidiarité. Presque tout le contraire de ce que cherche à faire l’Union européenne depuis le traité de Maastricht.

Le pays et l’Union européenne entretiennent des relations étroites compte tenu de leur histoire commune et de la géographie, notamment des relations économiques, objets de nombreux accords bilatéraux. La Suisse répond à de nombreuses exigences de l’UE, pour avoir accès au grand marché européen, mais elle n’a jamais voulu cesser de contrôler les marchandises qu’elle importe, ceci explique pourquoi le pays n’a jamais conclu d’union douanière avec l’Union européenne. La Suisse est une exception au milieu de l’Europe.

Dans le tableau complet des droits de douanes imposés par les États-Unis, présenté par Donald TRUMP le 3 avril 2025 dans le Bureau Ovale, on notait qu’il était prévu 31 % pour la Suisse, pour le Royaume-Uni seulement 10 %, et 15 % pour l’Union européenne. À Washington aussi la Suisse était une exception.

En novembre 2024, l’industrie représentait en Suisse près de 25 % du PIB, presque trois fois plus qu’en France. L’agriculture qui représente moins de 1 % arrive à garantir l’autosuffisance alimentaire du pays pour de nombreux produits. Au cours des siècles les Suisses ont appris l’importance de la souveraineté alimentaire, c’est pourquoi ils veillent à la sauvegarder le plus possible. Pas question d’importer des pommes produites à l’étranger alors que les pommes suisses risqueraient de rester invendues.

L’histoire de la Suisse sous domination française, a vacciné ses habitants de l’envie de faire partie d’un grand empire. Ils gardent très présent à l’esprit qu’il vaut mieux un petit chez soi qu’un grand chez les autres.

Compte-rendu de la mission d’ICEO

Autres photos de la mission d’ICEO

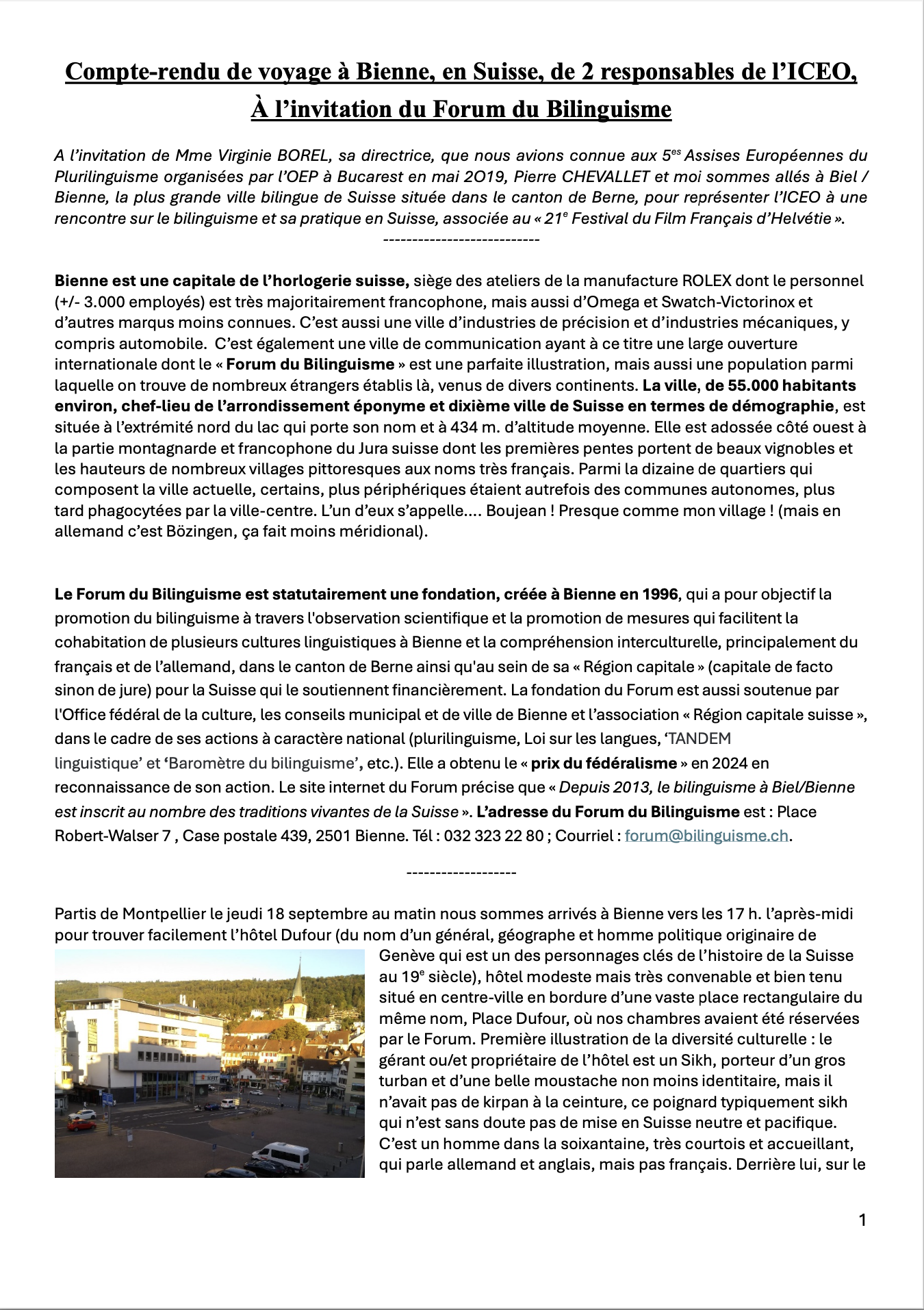

Au bord du lac de Bienne

Un étudiant suisse souriant, pas du tout honteux de faire un métier manuel supposé dégradant

De retour en France, arrêt sandwich à Pontarlier

Pontarlier : un centre ville très propre, comparé à celui de Montpellier

Une ville aussi créolisée, apparemment aussi tranquille, et propre qu’en Suisse

La France rance et rabougrie ?

Comme François BAYROU l’a rappelé en février 2002, « si on pense tous la même chose c’est qu’on ne pense plus rien ». D’où l’importance des débats et de la disputatio.

[Le 7 octobre 2025, 18 H00, P. C., Notre-Dame de la Rouvière] : Quand on parle tous la même langue on ne parle plus, pour dire. On essaye juste de communiquer le moins mal possible. Le monolinguisme est un poison mortel pour la pensée.