N°250 Les Européens : idiots utiles d’un nouvel Empire ottoman et de l’islamisme

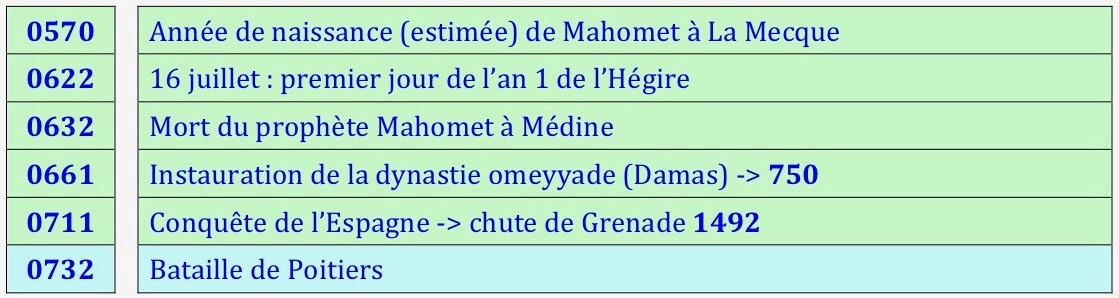

Le vendredi 24 juillet 2020, le président Recep Tayyip ERDOGAN a participé à la première prière organisée dans l’ex-basilique Sainte-Sophie depuis sa reconversion en mosquée.

Temps total de lecture : 180 minutes

N°250 [0] ERDOGAN rêvait d’être sultan, il l’est. Rêve-t-il désormais d’être calife aussi?

Les idéologues occidentaux ont rêvé de faire en Turquie le mariage parfait entre l’islam modéré et la démocratie. Après le printemps arabe le rêve s’est envolé, et il a tourné au cauchemar.

Temps de lecture 2 minutes

La Turquie : point de vue de L’Express en 2004

o0o

« Pour ou contre la Turquie dans l’Union?« . Le titre que Jean-Michel DEMETZ a donné à son article publié le 31 mai 2004 dans l’Express, ne doit pas faire trop illusion. Le journaliste présente une longue liste d’arguments pour ou contre, mais la conclusion de son inventaire montre d’évidence sa préférence.

In fine, qu’est-ce qui est le plus risqué pour l’Europe: accepter la candidature turque ou la refuser?

Diplomates et experts turcs n’en font nul mystère, au risque de passer pour des maîtres chanteurs. Si l’Europe dit non, la déception sera telle qu’elle ne pourra compter sur le même zèle de la part d’Ankara pour contrôler les routes de la drogue et de l’immigration clandestine qui passent par son territoire vers les nôtres. Sans parler de la lutte antiterroriste. A nuancer. Il n’y a pas de plan de rechange et les élites turques savent bien, quoi qu’elles en disent, que l’avenir de leur pays est lié, sous une forme ou une autre, à celui de l’Europe. Mais, en disant non, on renforcerait l’islamisme et l’extrême droite nationaliste. «Parce que le pays est dans une période de transition démocratique, un non de l’Europe serait une catastrophe économique et politique», prédit l’homme d’affaires Can PAKER (HenkelTurquie). Il est prêt à attendre la date d’entrée: «La route de l’adhésion est plus importante que l’adhésion elle-même.» La perspective européenne sert aujourd’hui, comme hier en Espagne et au Portugal, d’aiguillon à la démocratisation. Et, sur le modèle franco-allemand, à la réconciliation historique avec le vieil ennemi grec.

«Une Turquie stabilisée, rassérénée et démocratique», c’est notre «assurance-vie», résume Michel ROCARD.

La Turquie : point de vue de L’Express en 2019

o0o

Dans le numéro de la semaine du 26 juin au 2 juillet 2019, L’Express dresse dans une dizaine de pages un sévère réquisitoire contre le président ERDOGAN. L’article intitulé : « ERDOGAN s’est retourné contre les Occidentaux » est particulièrement inquiétant.

En 15 ans la Turquie a énormément changé, il n’est donc pas étonnant que le journal ait modifié son analyse géopolitique. Il n’est pas étonnant non plus que le regard des Européens sur RecepTayyip ERDOGAN ait totalement changé. Par contre il est triste qu’ils aient mis tant de temps à ouvrir les yeux. La Turquie a certes changé mais les salafistes, eux, n’ont pas changé d’objectifs.

Malheureusement, ce dont se lamentent les Européens aujourd’hui était loin d’être imprévisible,

pour ceux qui connaissaient l’Histoire de la chute de l’Empire ottoman, et le passé des militants salafistes.

N°250 [1] « L’intégration d’un vaste ensemble islamique enrichit l’idée européenne« . Le N-O

N°250 [2] Turquie : des bouleversements pas prévus, mais pas imprévisibles

N°250 [3] Turquie : pourquoi un soudain empressement pour son adhésion à l’UE ?

N°250 [1] « L’intégration d’un vaste ensemble islamique enrichit l’idée européenne« . Le N-O

Le Nouvel observateur 8 décembre 2004 – 24 juillet 2020, le président Recep Tayyip ERDOGAN a participé à la première prière organisée dans l’ex-basilique Sainte-Sophie depuis sa reconversion en mosquée.

Temps de lecture : 3 minutes

« Une telle décision est susceptible de provoquer la colère des chrétiens et d’attiser les tensions avec la Grèce voisine » fit alors immédiatement observer Le Monde, considérant sans doute encore que la déclaration du président turc n’était qu’une bravade électorale, qui ne serait probablement jamais suivie d’effet.

1 1 Ancienne basilique, ancienne mosquée, aujourd’hui ancien musée

Comme un symbole, Recep Tayyip ERDOGAN a choisi pour la première prière le jour du 97e anniversaire du traité de Lausanne qui fixe les frontières de la Turquie moderne et que le président, nostalgique de l’Empire ottoman, appelle souvent à réviser.

Sainte-Sophie reste en Turquie étroitement associée à la prise de Constantinople en 1453 par le sultan Mehmet II, dit le Conquérant. Une fanfare ottomane était d’ailleurs présente sur le parvis de l’édifice vendredi 24 juillet.

24 juillet 2020, première prière du vendredi dans et devant l’ex-basilique Sainte Sophie

Alors qu’ils ont pu l’observer pendant 26 ans, comment expliquer que tant de « spécialistes » de la Turquie soient (ou fassent semblant d’être ?) encore surpris des prises de positions et des déclarations de l’actuel président turc ?

L’Histoire nous enseigne que les individus qui partagent les mêmes convictions politiques, ou qui sont victimes des mêmes présupposés idéologiques, sont souvent affectés du même manque de lucidité et du même aveuglement.

Les plus chauds partisans de l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne, n’ont pas vu la réalité, ou n’ont pas voulu la voir, pour qu’advienne à tout prix la grande Europe de leur rêve.

1 2 Le rêve vire au cauchemar. On sait aujourd’hui à qui la faute.

Tous ceux qui avaient le mauvais goût d’afficher leur opposition à cette perspective, avaient droit à des cours de géopolitique, délivrés par des maîtres chroniqueurs, se prétendant tous plus savants les uns que les autres en matière de turquerie, d’islam et de laïcité.

La relecture de cet article, 16 ans après sa parution, permet de mesurer à quel point l’un des chroniqueurs spécialistes autoproclamés les plus influents avait pu manquer de clairvoyance et de culture ottomane.

Tel est l’argument que Laurent JOFFRIN et ses homologues ne cessent d’essayer de faire valoir, pour excuser leur manque de perspicacité, et essayer de faire oublier leurs récurrentes et grossières erreurs d’analyse sur la situation politique au Moyen-Orient.

Turquie : des bouleversements pas prévus, mais pas imprévisibles

Les Européens qui n’ont pas su ou voulu voir les fourberies de Recep Tayyip ERDOGAN, en croyant servir l’Union européenne, n’ont été que les idiots utiles d’un nouvel Empire ottoman en gestation.

o0o

Le 9 novembre 2018, Sainte Sophie déjà sous haute surveillance policière et militaire

Pourquoi il faut leur dire oui

Article de Laurent JOFFRIN, directeur de la rédaction du Nouvel Observateur, publié le 13 décembre 2004

Temps de lecture : 6 minutes

Aussi impressionnants soient-ils, ces arguments reposent sur une vision dépassée, fausse et, pour tout dire, archaïque de l’Europe à construire. Non, l’Europe ne sera pas la projection à l’échelle continentale du modèle national. Elle n’aura pas une culture homogène, un héritage religieux commun, des frontières fixes justifiées par l’histoire et la géographie, un pouvoir simple et fort qui exprime l’unité d’un peuple et d’un territoire.

Si tel était le cas, bien sûr, la Turquie n’aurait rien à faire en Europe. Vaste pays musulman qui jouxte à l’est l’Irak, la Syrie, l’Iran, la Géorgie et l’Arménie, pays qui reste autoritaire à certains égards, où l’islam prétend encore régenter la société et où la femme reste souvent opprimée, placé au centre d’une diaspora turcophone de quelque 200 millions de personnes, la Turquie a vocation à devenir un pays charnière, utile mais extérieur à cette Europe bien de chez nous.

Mais est-on si sûr qu’il s’agisse là de la bonne Europe ? A-t-elle d’ailleurs jamais été pensée comme telle ? L’Europe, avant tout, est une construction politique. C’est par l’adhésion volontaire à des principes de liberté politique et économique que l’on est jusqu’ici devenu européen, plus que par une vocation géographique. Avant d’être une terre, l’Europe est une idée. Pour cette raison, l’Union a longtemps récusé l’adhésion de pays parfaitement européens. La Grèce, le Portugal, l’Espagne ont du attendre des lustres avant de rejoindre la CEE. Étaient-ils étrangers à l’Europe ? Non : ils refusaient la philosophie des droits de l’Homme. Pour adhérer, il a fallu qu’ils l’adoptent.

Autrement dit, les nations ne naissent pas européennes. Elles le deviennent. Comment expliquer, sinon, que les pères fondateurs aient accepté le principe de l’adhésion turque dès 1959 ?

C’est-à-dire un an après la signature du traité de Rome… Ignoraient-ils à l’époque que la rive Est du Bosphore, dans tous les manuels de géographie, était en Asie ? Que la Turquie était peuplée de Turcs, c’est-à-dire, pour l’essentiel, de musulmans ? Non : pour eux l’Europe était moins une expression géographique qu’un projet politique. Par contiguïté spatiale, elle peut s’étendre au-delà des frontières de principe dès lors que les principes sont communs. Souvent démocrates-chrétiens, les grands ancêtres ne voyaient pas l’Union comme un club chrétien. Pour eux, répétons-le, l’Europe était une idée avant d’être une terre.

Objet juridique non-identifié, l’Union ne repose pas sur la tradition mais sur la volonté. Elle ne procède pas du passé mais de l’avenir. Un peu comme la nation de RENAN, elle est un référendum de tous les instants, le produit d’un acte conscient et libre bien plus qu’une réalité culturelle. Elle se définit par sa ferveur démocratique, sa volonté d’équité sociale et une politique étrangère de négociation et de coopération plus que de confrontation.

Il y a un « rêve européen » fondé sur l’extension indéfinie des droits de l’Homme, sur l’équilibre social et sur la coopération internationale, rêve dans lequel Jeremy RIFKIN, intellectuel américain, voit la meilleure chance de réussir l’entrée dans le XXIème siècle (1). On peut discuter les thèses de RIFKIN, les trouver trop optimistes dans un monde tragique et violent. Il se trouve néanmoins que cette doctrine est la nôtre. Au fond, sont européens ceux qui la partagent.

A partir de là, tout s’éclaire. La Turquie n’est pas en Europe ? Edgar MORIN le conteste avec beaucoup d’arguments. A vrai dire, c’est une nation duale. Par sa situation géographique, son histoire, sa culture, elle est à la fois européenne et asiatique. Renouant avec une de ses traditions, elle veut désormais se tourner vers l’Ouest. En tout cas, elle est plus développée que la Roumanie, plus laïque que la Pologne, moins atlantiste que la Hongrie et plus favorable à l’Union… que la Grande-Bretagne.

Son économie ne pourra guère nous concurrencer plus qu’aujourd’hui puisque nous sommes déjà en Union douanière avec elle. Sa population croit trop vite ? Comme partout ailleurs, elle cessera de le faire quand elle sera développée, c’est-à-dire bientôt. La Turquie a déjà fait passer sept ou huit grandes réformes qui la rapprochent à chaque fois de la norme juridique européenne. Il reste une marge ? Certes. Mais le sens du mouvement n’est pas douteux.

Dans dix ans, terme prévu des discussions, la Turquie sera alignée sur la philosophie des droits de l’Homme. Et si elle ne l’est pas ? Eh bien, c’est tout simple : elle ne pourra pas adhérer.

On dit que son entrée compliquera la décision européenne et repoussera encore la perspective fédérale. Mais au fait, où en est le fédéralisme européen ? On a fait passer depuis de longues années « l’élargissement avant l’approfondissement », autrement dit l’extension avant la cohésion. La constitution européenne en voie de ratification exclut formellement tout fédéralisme (sinon Tony BLAIR l’aurait récusée).

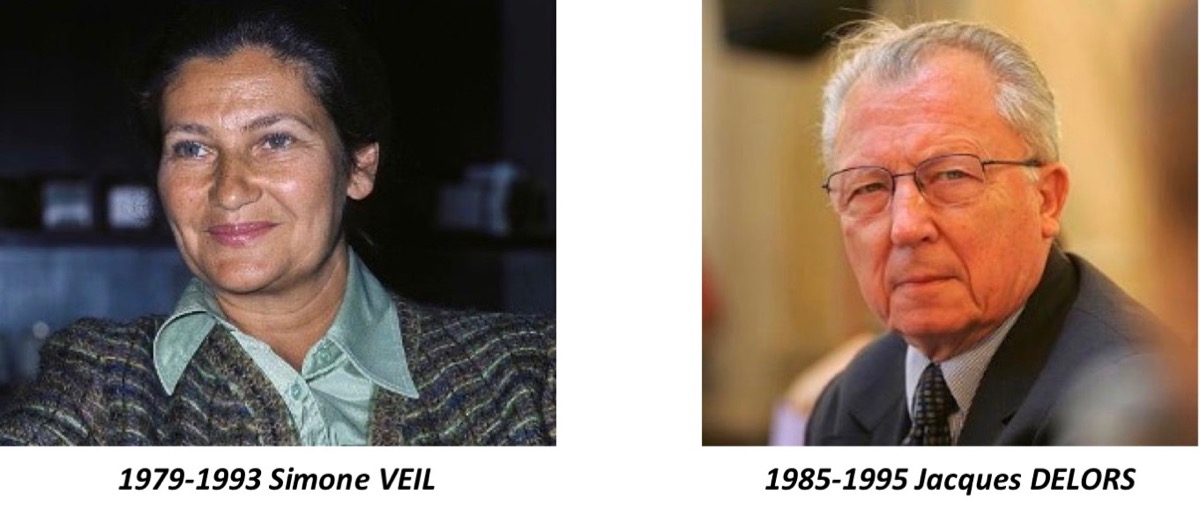

Un nouvel élargissement ne changera rien à cette situation. La cohésion ne viendra pas d’une soudaine et bienheureuse fixité des frontières. Comme le disent Jacques DELORS, Joshka FISCHER et bien d’autres, elle naîtra de l’action volontaire d’un petit nombre de pays décidés à aller plus loin dans l’intégration et qui entraîneront les autres. La question turque n’y changera pas grand-chose.

Reste la grande question, le véritable aliment, au fond, de toutes les oppositions : l’islam. Quatre-vingts millions de musulmans ? Une folie ! Mais précisément : l’intégration d’un vaste ensemble islamique enrichit l’idée européenne. Il sera démontré à la face du monde – à la face du monde musulman, y compris parmi les minorités présentes en Europe – que le « choc des civilisations » n’est pas inéluctable et que l’islam, comme le catholicisme, le protestantisme ou le judaïsme, est bien compatible avec la démocratie.

Démonstration heureuse et surtout utile : elle crée un pôle démocratique puissant en terre d’Islam et déploie comme jamais l’influence occidentale en Orient. Quatre-vingts millions de musulmans adhèrent d’un coup à la philosophie des droits de l’Homme : quelle victoire ! L’Union européenne est un empire fondé sur le contrat. Mais elle ne pratique qu’un seul impérialisme : celui des valeurs. Par ce moyen, elle a déjà fédéré un continent. La Turquie ne sera rien d’autre que sa prochaine conquête.

Laurent JOFFRIN

N°250 [2] Turquie : des bouleversements pas prévus, mais pas imprévisibles

Le vendredi 24 juillet, le président Recep Tayyip ERDOGAN a participé à la première prière organisée dans l’ex-basilique Sainte-Sophie depuis sa reconversion en mosquée.

Temps de lecture : 30 minutes

Les experts qui se sont lourdement trompés sont tous victimes du même mal : l’ignorance de leur part d’incompétence.

Seuls les experts très compétents peuvent prendre conscience de l’étendue de leurs domaines d’incompétence.

2 1 Des bouleversements pas prévus, mais pas imprévisibles, pour qui connait la LONGUE Histoire et la géographie

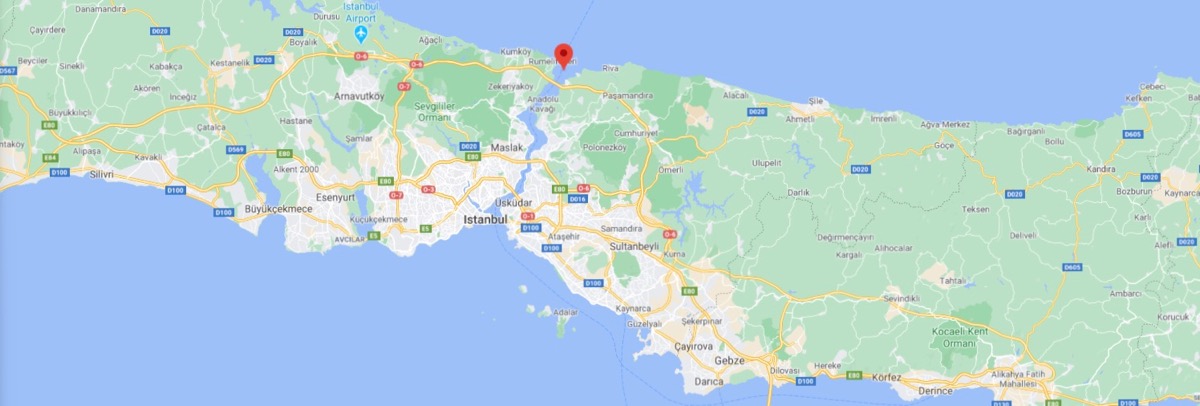

Le Bosphore, un détroit entre l’Europe et l’Asie, très étroit, trop étroit.

Ils jugent très sévèrement leurs anciens, en se demandant comment ils avaient pu être assez naïfs pour croire ce fou sur paroles,

Plus exactement, en faisant hypocritement semblant de se demander, car ils connaissent bien sûr la réponse.

C’est pour dénoncer l’attitude insensée des politiques alors en responsabilité, que Winston CHURCHILL prononça l’une de ses plus célèbres phrases : « Vous aviez à choisir entre la guerre et le déshonneur ; vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. »

2 2 « L’opium des intellectuels » fait encore des dégâts dans les têtes.

Face aux totalitarismes, il resta un défenseur du libéralisme, à contre-courant d’un milieu intellectuel pacifiste et de gauche alors dominant. En 1955, Il dénonça dans son ouvrage L’Opium des intellectuels, l’aveuglement et la bienveillance, voire la fascination, des intellectuels à l’égard des régimes autoritaires en général, et des régimes communistes en particulier. Le titre fait bien sûr référence à la célèbre formule marxiste « la religion, opium du peuple », exprimant ainsi (non sans une certaine malice) d’une part le parallélisme entre communisme et religion et d’autre part l’attrait irrationnel que la violence révolutionnaire exerce sur les intellectuels.

Raymond ARON fait la critique sévère des intellectuels, qui sont impitoyables aux défaillances des démocraties, mais qui sont si indulgents aux plus grands crimes, sous réserve qu’ils soient commis au nom des doctrines auxquelles ils adhérent quasi religieusement.

Depuis la fin du système soviétique, la consommation excessive d’opiacés idéologiques a continué à faire perdre la vue et parfois la raison à nombre d’intellectuels, qu’ils viennent de la gauche, de la droite ou du centre.

D’anciens admirateurs de Robespierre, de Trotski, de Lénine, de Staline, de Mao, ou de Pol Pot, ayant excusé, voire cautionné, toutes les violences révolutionnaires, sont ainsi devenus en une chute de mur, les défenseurs les plus intransigeants de l’État de droit, prompts à dénoncer comme violence policière, tout usage de la force par les forces de l’ordre.

Paradoxalement, parmi les valeurs que l’Union européenne revendique, ce sont celles qui étaient le plus étrangères au monde soviétique qui sont devenus leurs valeurs de prédilection, respect sourcilleux des droits de l’homme, libre circulation des personnes, et liberté religieuse et culturelle notamment.

Bien sûr, après, ils réévaluèrent le « pouvoir de nuisance » de l’Église catholique contre le monde soviétique, mais aucun d’entre eux ne pouvait admettre que ce serait l’élection d’un pape polonais qui signerait la fin du système communiste en URSS.

2 3 Les raisons de la fin de l’Union soviétique toujours en discussion

Pour les anciens, militants du Parti communiste, sympathisants communistes, compagnons de route du Parti communiste, pour tous les apôtres de l’Union de La gauche, en France et dans le monde, la disparition de l’Union soviétique fut une énigme, qui continue à les hanter. L’historien Marc FERRO écrivit en 2009, « Les Russes ne voyaient pas le rapport entre la chute du Mur et la remise en cause du communisme... »

À droite, les opposants au système soviétique espéraient pouvoir endiguer sa progression, et étaient parfois prêts à tout pour cela, mais aucun n’imaginait sérieusement pouvoir vaincre mortellement l’adversaire. La disparition de l’Union soviétique fut donc pour eux une sorte de « divine surprise« .

2 4 L’Histoire qui fait les hommes, ou les hommes qui font l’Histoire ?

Au moment de la parution, le Parti communiste français était encore le parti dominant idéologiquement la gauche et le climat international était à la Détente, c’est pourquoi l’ouvrage eut un faible retentissement en France, et tomba rapidement dans l’oubli, jusqu’à sa redécouverte entre 1989 et 1991.

Bien que l’historien Marc FERRO considère rétrospectivement qu’il s’agit du « succès le plus mémorable de la clairvoyance dans l’analyse critique », l’analyse de TODD n’est toujours pas unanimement partagée.

Une question les tracassaient : Comment pouvait-on écrire en 1976 que la fin du système soviétique était inéluctable alors que deux événements historiques majeurs de la fin du vingtième siècle n’avaient pas encore eu lieu ?

1 – 0ctobre 1978 : intronisation de Jean-Paul II, premier pape polonais.

2 – Mars 1985 : élection de Mikhaïl GORBATCHEV, Secrétaire général du Comité central du Parti communiste de l’URSS.

Après 1989, et plus encore après 1991, cette question philosophique est revenue en force dans tous les esprits. Les marxistes-léninistes avaient affirmé avec assurance que les religions étaient condamnées à disparaître et que le communisme était appelé à triompher sur la terre entière, pour des raisons objectives.

La chute du Mur de Berlin vint donc semer un grand trouble chez tous ceux qui avait professé le matérialisme historique.

Dans son ouvrage, La chute finale, publié en 1976, Emmanuel TODD, avait déclaré le système soviétique « intrinsèquement stérile », économiquement.

Tandis que les anciens supporters de l’Union soviétique disaient cela pour dénoncer les deux hommes qui étaient, à leurs yeux, coupables d’avoir précipité la fin d’un régime qui portait leur espérance.

2 5 Décembre 1991 fin de l’URSS, avril 2005 mort de Jean-Paul II.

Mikhaïl GORBATCHEV, élu président de l’Union soviétique en mars 1990, alors qu’il avait reçu le prix Nobel de la paix en octobre 1990, fut contraint à démissionner en décembre 1991

Quant aux Russes, qui, à en croire les enquêtes d’opinion, affichent aujourd’hui si peu d’estime pour lui, ils oublient légèrement que sans GORBATCHEV la fin de l’empire soviétique se serait très vraisemblablement terminée dans un bain de sang, comme en Yougoslavie.

Il n’en fut rien. Non seulement, ni les sociaux démocrates ni les sociaux libéraux ne bénéficièrent d’embellies, mais ils suivirent rapidement le même chemin du déclin que les partis communistes quelques années avant.

2 6 Le déclin des partis communistes à l’Ouest antérieur à 1991

Dès 1976, lors des élections municipales, pour la première fois depuis sa création en 1971, le parti socialiste a dépassé le parti communiste. Ce que la SFIO n’avait jamais réussi à faire après la Libération.

Il faut noter aussi qu’en raison du fort taux d’abstention aux élections européennes de 2019 (49,88 %), le vote pour le PCF, le plus faible enregistré de toute son histoire, ne représente plus que 1,19 % des électeurs inscrits, PS 2,96 % et RN 11,16 %.

Déclinant à partir de 1976, le Parti communiste français perdit en 15 ans la moitié de ses électeurs, Tandis que la même année (1976) le Parti communiste italien était flamboyant, avec plus de 34 % des voix, son maximum historique, En 1987, lorsqu’il descend à 27 %, son score le plus bas depuis vingt ans, le PCF ne rassemblait déjà plus qu’à peine 10 %.

Le PCI, premier parti communiste occidental et deuxième parti politique italien pendant des décennies, a donc disparu avant même la dissolution effective de l’URSS en décembre 1991.

2 7 Les partis sociaux-démocrates sur le reculoir avant 1991

En 2020, on peut affirmer que ces démarches étaient illusoires au moment où elles ont été tentées . Le sort suivi par les deux partis les plus engagés dans ces tentatives, le PCI et le Parti communiste d’Espagne en a apporté la preuve.

Ces démarches étaient illusoires, car lorsqu’elles ont été entreprises les partis sociaux-démocrates s’étaient déjà convertis au social-libéralisme, ou plutôt avaient été poussés à se convertir au social-libéralisme, pour répondre aux idéologies devenues dominantes, à gauche et à droite.

Victimes d’une illusion d’optique, à l’heure où ils pensaient avoir enfin gagné, les communistes et les socialistes français n’ont pas mesuré l’importance du rôle qu’allaient jouer de concert, et de conserve, Margaret THATCHER, élue le 4 mai 1979, et Ronald REAGAN, élu le 20 janvier 1981.

La Prime Minister britannique et le président des États-Unis goûtaient mal la participation de quatre ministres communistes au gouvernement français. Leurs programmes économiques et sociaux étaient totalement contraires à celui que les Français prétendaient mettre en œuvre.

Mais après les élections municipales de 1983, perdues par la majorité, et alors que les partenaires européens réclamaient un redressement de la situation économique de la France, Pierre MAUROY se vit contraint d’effectuer le tournant de la rigueur.

2 8 Un virage idéologique en forme de trahison, lourd de conséquences

Les socialistes, contraints de limiter les réformes sociales en raison de contraintes économiques , savaient qu’il était difficile, voire impossible, de redresser la situation électorale rapidement, si l’offre aux électeurs qui s’étaient sentis trahis par la gauche, restait inchangée.

Habile manœuvrier et tacticien de la IVe République, François MITTERRAND avait appris que, pour remporter les élections, lorsqu’on ne peut espérer renforcer son camp, reste la possibilité d’affaiblir celui de son principal adversaire. La façon la plus simple de le faire étant de provoquer des divisions dans le camp rival.

Son éducation familiale, son histoire personnelle et politique, avait donné à François MITTERRAND une connaissance exceptionnelle de tout l’échiquier politique français. Il savait les douleurs, les amertumes et les rancœurs qui s’étaient accumulés à droite depuis la Libération. Aussi, pour trouver des motifs de division à droite et à l’extrême droite il n’avait que l’embarras du choix.

François MITTERRAND, qui avait été Garde des sceaux pendant cette période dramatique, connaissait les vives blessures que la Guerre d’Algérie avaient laissées dans la société française. Il savait qu’il avait recueilli les suffrages d’un bon nombre de ceux qui n’arrivaient pas à pardonner au Général de GAULLE d’avoir abandonné l’Algérie. Il savait aussi que pour sanctionner sa politique de rigueur, vécue comme une trahison, ces électeurs particuliers risquaient de se tourner vers la droite.

Il fallait absolument offrir à ces électeurs en partance pour l’opposition une alternative.

Le 4 septembre 1983 eut lieu à Dreux une élection municipale partielle qui allait marquer un tournant historique de la politique française. En effet, ce jour là, pour la première fois de ses 11 ans d’existence, le Front national obtint un score remarquable, et remarqué. Alors que jusqu’à cette date il ne représentait pratiquement rien, 0,75 % à l’élection présidentielle de 1974, 1,31 % en 1979, à la première élection européenne, Jean-Pierre STIRBOIS qui conduisait la liste Front national réussit à obtenir 16,7 % des suffrages exprimés au premier tour.

François MITTERRAND comprit immédiatement le sens du message envoyé par les électeurs de Dreux, il comprit surtout le profit que le parti socialiste et lui pouvait en tirer.

Le tournant de la rigueur avait poussé de nombreux électeurs à ne plus voter pour la majorité présidentielle. Le Front national venait de démontrer qu’il pouvait séduire ces électeurs. Pendant que la plupart des observateurs politiques condamnaient le vote pour le Front national, car il constituait à leurs yeux une honte et un danger pour la démocratie, François MITTERRAND, lui, tout en condamnant publiquement ce vote, concevait promptement la meilleure façon de l’instrumentaliser.

On peut aujourd’hui reconstituer en quelques dates la manœuvre mise en place par François MITTERRAND pour affaiblir durablement la droite.

13 février 1984 : invitation de Jean-Marie LE PEN à l’émission L’heure de vérité sur TF1, sur proposition pressante de l’Élysée.

Mai 1984 : la liste présentée par le Front national aux élections européennes franchit pour la première fois la barre des 10% au niveau national. Alors que le FN n’avait obtenu que 1,31 % en 1979, en 1984 il obtient 10, 95 % des suffrages exprimés.

15 octobre 1984 : création de SOS racisme sous le bienveillant parrainage du parti socialiste et de l’Élysée. Le Front national accusé d’être, « xénophobe, raciste et antisémite », est déclaré au plus haut niveau de l’État ennemi public numéro 1.

Les 35 députés FN qui siègent à l’assemblée nationale de 1986 à 1988 permettent au Front national de s’installer solidement et durablement dans le paysage politique français.

Lors des élections législatives de 1988, qui se déroulent en juin, à nouveau selon le mode uninominal à deux tours, le FN n’a plus aucun élu, mais il réunit encore 9,66 % des suffrages au premier tour.

2 9 De la France tranquillement socialiste à la France Unie

En 1981, François MITTERRAND proposait aux électeurs une France socialiste (France socialiste puisque tu existes, tout devient possible ici et maintenant). En 1988, il leur proposait une France unie et fraternelle, où les étrangers seraient « chez eux chez nous » (1986), répondant ainsi à des valeurs quasi évangéliques.

En 1988, la rupture avec les communistes n’étaient pas formellement consommées électoralement, mais désormais, les socialistes ne tournaient plus du tout leurs regards vers l’Est, ils n’avaient désormais d’yeux que pour Bruxelles.

Pour François MITTERRAND et les socialistes il est dès lors devenu évident que l’Europe était aussi leur seule planche de salut politique.

2 10 « La France est notre patrie, l’Europe est notre avenir » (mai 1989)

On peut s’en étonner 30 ans après, mais, au moment où elle fut prononcée, cette phrase ne provoqua pas de grande inquiétude, même parmi les électeurs qui étaient les plus attachés à l’indépendance nationale.

Les élargissements faisant passer l’Europe de 6 à 12 membres ne se sont pas faits sans craintes, mais ils se sont tous faits sans problèmes majeurs, à la satisfaction rapide du plus grand nombre.

En France et en Allemagne, les électeurs les plus anciens pouvaient aussi se rassurer, en ne voyant dans la politique nouvelle que la suite logique de la politique européenne initiée par Charles de GAULLE et Konrad ADENAUER, signataires en janvier 1963 du Traité de l’Élysée.

Mais en s’agrandissant, la Communauté économique européenne n’avait pas seulement changé de taille, elle avait changé de nature et surtout d’ambition.

Dés décembre 1978, date à laquelle la Chine a décrété vouloir passer à une « économie socialiste de marché », les Chinois ont vu l’arrivée de commerçants du monde entier.

Comment les marchands auraient-ils pu résister à l’aventure qu’offrait alors le plus grand marché potentiel du monde? Les Occidentaux en général, et les Européens en particulier ont été les premiers à partir à la conquête du marché chinois., sans aucune réserve, ni morale, ni économique, ni politique.

Bien avant que Pascal LAMY théorise tous les bienfaits et les vertus du Commerce international, la plupart des responsables politiques et économiques européens s’étaient rangés à l’idée que la mondialisation n’était plus un choix problématique, mais qu’elle était un point de passage devenu obligé, et une opportunité à saisir.

Progressivement, les Européens s’étaient laissés convaincre, avant la chute du Mur de Berlin, que seule l’ouverture au monde pouvait permettre de régler les récurrents problèmes économiques et sociaux, que presque tous les pays d’Europe avaient en commun.

Les élites européennes favorables à la mondialisation attendaient ainsi avec impatience l’ouverture de vastes marchés, en rêvant d’un marché intérieur européen aussi grand que possible.

En juin 1993 à Copenhague, le Conseil européen réunissant les Chefs d’État ou de gouvernement avait anticipé la création de l’Union européenne en définissant à l’avance les critères auxquels tout pays candidat à l’adhésion devait satisfaire.

o0o

2 11 L’heure tant attendue des élargissements était enfin revenue

La rapidité de l’examen des dossiers de demandes d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède, s’explique bien entendu par la particularité des pays demandeurs. Les 3 États qui frappaient à la porte de l’Union européenne avaient des liens économiques si anciens avec certains des pays membres, que leur adhésion n’était en rien problématique,

À ce jour, les adhérents de 1995 sont les derniers à avoir rejoint l’UE comme États contributeurs nets.

Depuis 1981, le club Europe est devenu particulièrement attractif, c’est en effet le seul club, qui non seulement ne fait pas payer tous les nouveaux membres, mais qui finance ceux qui ne peuvent pas payer pour qu’ils puissent le devenir. Il n’est donc pas étonnant que les candidatures d’adhésion aient été si nombreuses, et le restent.

Un mystère demeure : comment se fait-il que la Suisse, la Norvège et l’Islande se refusent toujours à faire partie du Club Europe ? Sont-ils trop riches pour accepter de partager, ou sont-ils si attachés à leur souveraineté, « petite souveraineté » que les Européens jugent sévèrement dérisoire et illusoire?

Par contre, dans le cas des élargissements ultérieurs qui concernaient des pays qui avaient tous vécu pendant plus de 40 ans dans une économie dirigée, à l’exception de Chypre et de Malte, personne ne pouvait prédire la tournure que prendraient les changements économiques et politiques imposés par l’Union européenne.

On tend à oublier avec le temps que, le cinquième élargissement, effectué en 2004, fut l’objet des tractations parmi les plus longues et les plus délicates de l’histoire de la construction de l’Union européenne.

Ce fut le premier élargissement jugé à haut risque, même parmi les plus ambitieux et les plus entreprenants des responsables européens.

Un an après, tout se passant pour le mieux, à la satisfaction de tous les anciens membres, et à la satisfaction plus grande encore de tous les nouveaux membres, rien ne semblait plus pouvoir s’opposer à de nouveaux élargissements.

Le 3 octobre 2005, alors que le sixième élargissement à la Bulgarie et à la Roumanie était annoncé pour 2007, l’Union européenne annonça qu’elle ouvrait officiellement le dossier d’adhésion de la Croatie et de la Turquie.

L’annonce en effet en fut faite moins de 6 mois après que les électeurs de deux des six pays fondateurs de la CEE ont rejeté le traité de constitution européenne, en France le 29 mai 2005, et aux Pays-Bas le 1er juin 2005.

Les électeurs qui ont voté NON peuvent difficilement oublier.

o0o

N°250 [3] Turquie : pourquoi un soudain empressement pour son adhésion à l’UE ?

Le vendredi 24 juillet, le président Recep Tayyip ERDOGAN a participé à la première prière organisée dans l’ex-basilique Sainte-Sophie depuis sa reconversion en mosquée.

Temps de lecture 35 minutes

Considérant que le pari était gagné, dés le 1er mai 2004, la plupart des responsables européens rêvèrent de nouveaux élargissements.

La plupart des dirigeants n’avaient toujours pas su, ou voulu, tirer les conséquences du contre-exemple chinois. Vingt ans après la tuerie de la place Tienanmen, la démocratie se faisait toujours attendre en Chine, mais les mondialistes occidentaux restaient persuadés qu’elle finirait par triompher .

Pékin, place Tiennanmen, avril 1986

Pour chaque pays candidat, l’UE met en place un partenariat pour l’adhésion. Celui relatif à la Turquie a été adopté dès 2001.

3 1 Un élargissement instrumentalisé des deux cotés

Il comprit tout de suite qu’en 2004, l’adhésion de son pays présentait pour de nombreux Européens deux intérêts :

un évident intérêt économique, la Turquie représentant un marché en forte expansion, de 80 millions de consommateurs potentiels.

un intérêt politique et culturel, la Turquie étant, encore dans ces années là, un pays musulman fortement sécularisé par plus 70 ans de kémalisme.

En quoi ce deuxième point présentait-il un intérêt important pour les Européens, à ce moment de la construction européenne ?

Pour comprendre, il faut se replonger une quinzaine d’années en arrière, et se rappeler les débats politiques et culturels qui agitaient les esprits, un an avant la mort du pape Jean-Paul II, et un an avant la ratification du traité de constitution européenne par les États.

En 1992, la ratification du traité de Maastricht, avait été difficile, notamment en France où le référendum avait donné lieu à une âpre bataille électorale. Dans l’Union européenne élargie à 25 États, de nombreux dirigeants craignaient que dans leur pays, la ratification du traité de constitution soit encore plus délicate.

- difficulté de faire fonctionner une Europe à 25 avec les mêmes règles que pour une Europe à 15 ;

- volonté de réunir dans un texte unique les différents traités qui se sont succédé au fil des ans,

Créée à l’issue du Conseil européen de Laeken en décembre 2001, la Convention sur l’avenir de l’Europe, ou Convention européenne, fut chargée de rédiger un projet de Constitution européenne,

La rédaction du texte de cette constitution fut laborieuse. Elle ne prit fin que le 24 octobre 2004. Elle fut aussi mouvementée. Un point fit longuement débat, celui concernant la référence aux valeurs chrétiennes et la laïcité.

Fallait-il rappeler les racines chrétiennes du continent européen ?

L’Europe pouvait-elle se contenter d’être une grande zone de libre échange, une Europe marchande, ou devait-elle aussi avoir une âme forgée par l’Histoire?

Dès son élection en 1978, et jusqu’à sa mort en 2005, le pape Jean-Paul II n’eut de cesse d’alerter les Européens sur l’importance qu’ils devaient accorder à leurs racines culturelles et religieuses. L’arrivée à Strasbourg en 2004 de députés de Pologne, de Slovaquie et de Hongrie, donna aux propos du pape un écho particulier.

Les Européens qui voyaient avant tout dans l’adhésion de la Turquie à l’UE un très grand intérêt économique, tenaient à toutes forces à évacuer ces questions, car ils pensaient qu’elles n’avaient pour but que de pouvoir fermer la porte au nez de la Turquie..

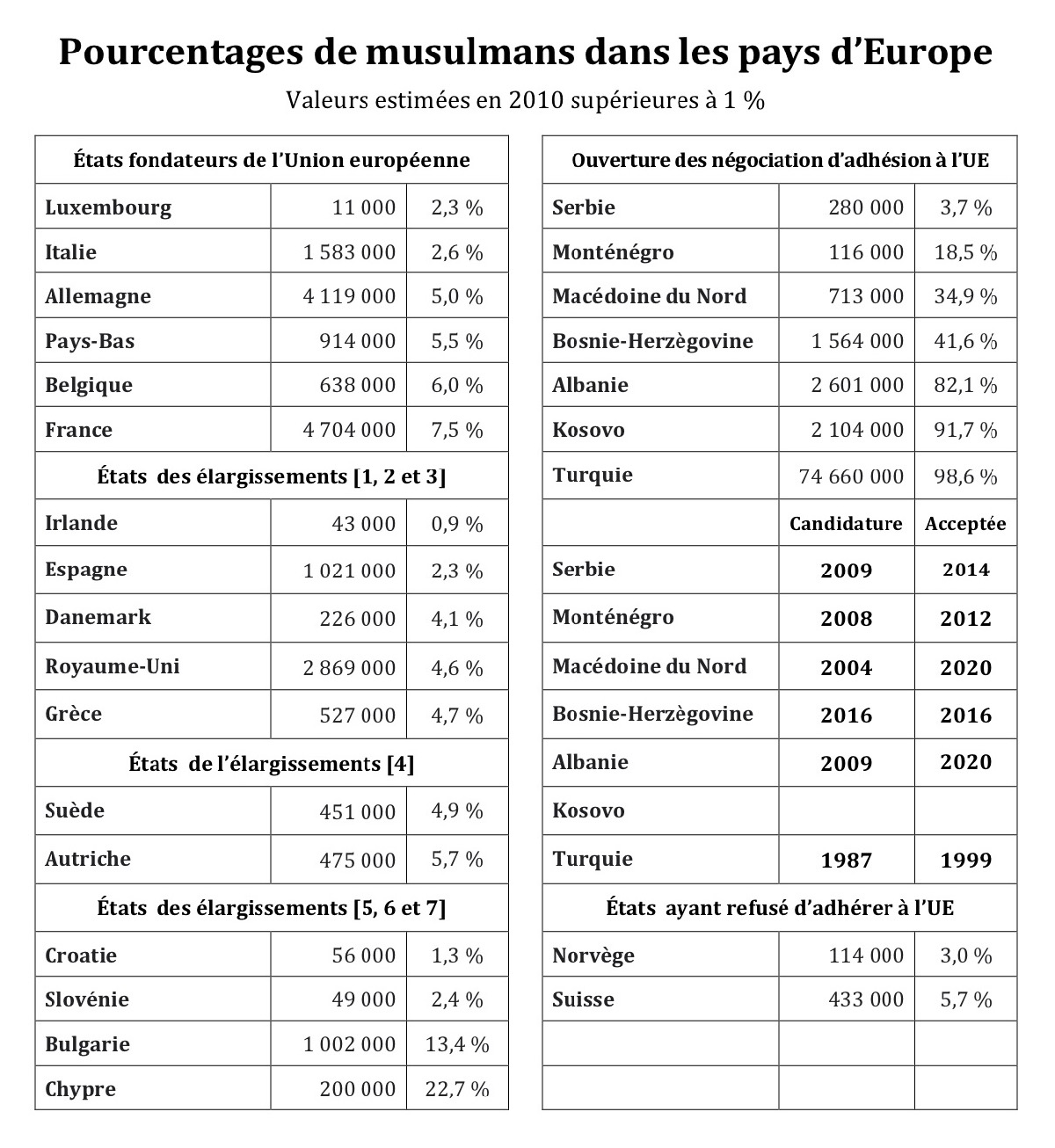

À Bruxelles et à Strasbourg, la candidature de la Turquie devint de plus en plus souhaitée et soutenue, bien sûr en raison des excellents résultats économiques que la Turquie put très rapidement afficher, mais aussi pour des raisons de politique intérieure dans les pays européens où les musulmans étaient de plus en plus nombreux.

Les pourcentages d’appartenance religieuse qui sont publiés ne sont donc que les valeurs estimées par les sociologues, et en ce qui concerne les musulmans, par les démographes qui font leurs estimations à partir de l’origine géographiques des ascendants des personnes recensées. Ces valeurs sont donc hautement sujettes à caution. Elles ont surtout le grave défaut d’assigner, à vie, un individu à la religion de sa parentèle.

Aucun dirigeant politique ne sait précisément le nombre correspondant à la population d’origine musulmane de son pays, mais tous connaissent son évolution.

De 1978 à l’an 2000, le nombre de musulmans a considérablement et rapidement augmenté, non sans de grandes difficultés et parfois de graves problèmes, dans la plupart des pays de l’Europe occidentale, en France en particulier.

Tous les responsables politiques à Paris, à Bruxelles et à Ankara savaient pertinemment cela lorsque les négociations d’adhésion de la Turquie ont repris avec la volonté d’aboutir, du coté de l’Union européenne au moins.

3 2 Turquie: LA solution des problèmes des Européens avec l’islam ?

Face aux flux de migrants, mal contrôlés et mal préparés, les autorités ont vite été dans l’incapacité d‘accueillir, d’intégrer, et encore moins d’assimiler les nouveaux arrivants, dans de bonnes conditions. Accusés de conduire des politiques discriminatoires, voire racistes, conscients de leur impuissance grandissante, les gouvernements désemparés, ont vite prêté une oreille attentive au discours de ceux qui plaidaient pour l’adhésion de la Turquie, autant pour des raisons économiques, que pour des raisons culturelles et religieuses.

Pour les partisans de l’adhésion de la Turquie, ce rappel était précisément ce qu’il fallait éviter, pour qu’en aucun cas, les musulmans d’Europe ne puissent se sentir exclus du projet européen.

3 3 L’islam turc : un islam de rêve pour l’UE, mais un islam rêvé ?

Peine perdue, non seulement les extrémistes ne se repentent que rarement de leurs erreurs passées, mais de façon cocasse ils s’en font une sorte de gloriole pour mieux s’engager dans les erreurs futures.

Les Turcs étaient instrumentalisés, diabolisés par ceux qui étaient contre leur adhésion, parce qu’ils étaient musulmans, et idéalisés par ceux qui étaient pour leur adhésion, parce qu’ils étaient musulmans.

Les partisans et les opposants à l’adhésion, prenaient ainsi position pour de fausses bonnes raisons ayant peu à voir, ni avec l’intérêt bien compris de l’Union européenne, ni avec celui de la Turquie.

Contrairement à la plupart des experts européens, èsTurquie, il connaissait bien l’histoire de son pays et celle de l’Empire ottoman. Il avait parfaitement senti que, a contrario des Européens qui se voulaient sans racines, les Turcs restaient très attachés aux leurs, et qu’ils n’avaient rien oublié de leur culture et de leur splendeur ottomanes.

Depuis qu’il avait réussi à se faire élire maire d’Istanbul (1994-1998), il avait compris comment il pouvait arriver à faire avancer ses idées dans le cadre démocratique turc. Mais Il était bien conscient que l’État profond turc (kémaliste) qui était par nature opposé à ses idées politiques, ferait tout pour faire obstacle à leur mise en œuvre.

Recep Tayyip ERDOGAN savait que tous les islamo-conservateurs, qui, avant lui, avaient essayé de s’affranchir de la tutelle kémaliste, avaient été déposés, ou renversés, par l’armée turque, gardienne de la tombe et de la pensée du père de la nation, Mustafa Kemal ATATÜRK.

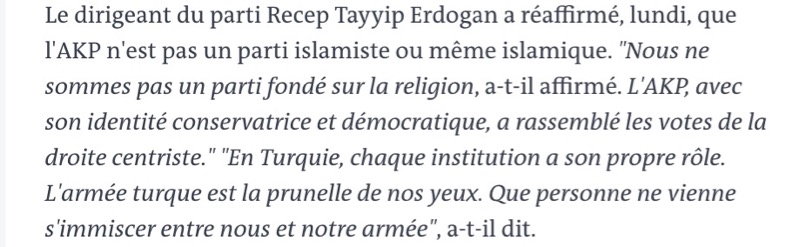

3 4 En Turquie depuis 2002, l’AKP et Recep Tayyip ERDOGAN au pouvoir

Pour arriver à devenir Premier ministre le 14 mars 2003, et pour arriver à rester au pouvoir depuis, Recep Tayyip ERDOGAN a su faire preuve d’une exceptionnelle intelligence politique et tactique. Mais Il a surtout pu bénéficier pour son ascension de l’appui de nombreux réseaux, dont le plus important fut le réseau du Mouvement GÜLEN.

Réseau GÜLEN: une impressionnante machine d’influence encore puissante en 2017

En 2002, les deux hommes avaient tout pour s’entendre. Ils avaient un intérêt politique personnel commun, une conviction religieuse aussi affirmée, et la même volonté de mettre fin à l’État profond kémaliste.

Leur collaboration fit immédiatement des miracles économiques, de 2003 à 2011 le PIB par habitant a doublé.

Le mouvement GÜLEN se distinguait par son rapport décomplexé avec l’argent et le capital, à l’inverse d’autres mouvements religieux islamiques. Dès 1980, la libéralisation de l’économie turque avait permis au Mouvement de développer un grand réseau d’établissements scolaires et de pénétrer les médias.

o0o

3 5 Pour en finir avec le kémalisme, l’UE appelée en renfort

En 2002, l’accession de l’AKP au pouvoir eut pour conséquence de faire cesser ces purges et de permettre l’avancement des officiers liés au GÜLEN. Durant des années, les concours d’entrée aux écoles militaires ont été truqués, les membres du mouvement ayant connaissance des sujets à l’avance. L’AKP fit aussi massivement appel à des cadres gülénistes pour remplacer les fonctionnaires kémalistes dans des secteurs tels que la police ou la justice.

Ils savaient que la constitution de 1982 faisait peser sur leur avenir politique, voire sur leurs têtes, une terrible menace. Les Turcs considérant toujours majoritairement que : “Les forces armées turques sont les gardiennes de la République turque.”

N’ayant pu réformer la constitution par voie parlementaire, au moment où le contexte électoral leur avait été exceptionnellement favorable, ils ne pouvaient espérer le faire que par voie référendaire.

En 2004, aucun dirigeant politique turc responsable ne pouvait encore se risquer à demander aux électeurs s’ils étaient favorables à une réforme de la constitution, prévoyant de retirer aux forces armées de la Turquie les prérogatives que le père de la nation, le fondateur de la République, leur avait accordées.

Oser poser la question, c’était s’afficher ouvertement comme un opposant à la République de Turquie, laïque et sociale, fidèle à l’esprit nationaliste hérité d’ATATÜRK.

En raison de son passé politique semé d’embûches, Recep Tayyip ERDOGAN était bien placé pour savoir qu’il ne pouvait pas proposer une révision de la constitution à titre personnel, mais en 2004 il avait trouvé qui pourrait poser la question à sa place.

![2020.09.11 Erdogan Prodi Bruxelles [2004.09.23] 959 - 1](https://www.association-iceo.fr/wp-content/uploads/2020/09/2020.09.11-Erdogan-Prodi-Bruxelles-2004.09.23-959-1.jpg)

Preuve en fut, la très bienveillante attention dont la Turquie a pu bénéficier de 1999 à 2014, de la part de la Commission.

o0o

3 6 Les Européens ne savent plus si Recep Tayyip ERDOGAN veut que la Turquie adhère à l’UE, en 2004 il a tout fait pour qu’ils le croient.

Ils ne veulent surtout pas qu’on leur rappelle les arguments péremptoires qu’ils assénaient à tous ceux qui avaient l’audace d’essayer de calmer leur ardeur, et/ou d’oser les mettre en garde.

Les plus lucides admettaient que les mises en garde n’étaient pas toutes infondées, notamment en matière de droit de l’Homme et d’État de droit, mais ils étaient convaincus que l’adhésion, loin d’être un problème était LA solution. Ils restaient convaincus que le désir d’Union européenne aboutirait une nouvelle fois à faire un miracle.

Loin d’être échaudés par la tournure que prenaient les négociations, les plus chauds partisans de l’adhésion de la Turquie ont redoublé d’ardeur pour facilité la reprise au plus vite des négociations.

Sachant avoir un fan-club européen aussi inconditionnel, le Premier ministre turc n’eut aucune difficulté à faire accroire sa vision faussée de la situation politique en Turquie, à plaider sa bonne foi et sa bonne volonté.

On pourrait être tenté d’accuser les nombreux journalistes, qui se sont montrés alors incapables de démasquer l’évidente duplicité des dirigeants turcs, d’avoir fait preuve de grave complaisance . Ce serait malheureusement les accuser à tort.

Certes ces journalistes ont été très souvent aveuglés par les a priori favorables qu’ils avaient pour l’élargissement de l’Union européenne à la Turquie, mais ils ne cherchaient pas à être complaisants, ils étaient simplement avant tout ignorants.

Le Premier ministre turc n’avait pas besoin de forcer son talent pour abuser les Européens, ils s’abusaient tous seuls. Leur méconnaissance de l’histoire de la Turquie et de la société turque était telle qu’ils étaient incapables de comprendre que les réformes, qu’ils croyaient imposer aux islamo-conservateurs qui dirigeaient le pays, étaient précisément celles dont ils rêvaient, pour pouvoir asseoir leur pouvoir politique, et surtout pour arriver à réinstaller l’islam au cœur de la société turque.

Dans l’Union européenne et en Turquie, pour convaincre leurs concitoyens qui restaient rétifs, les partisans de l’adhésion avaient construit de conserve l’image d’une Turquie en route vers la démocratie, vers la tolérance et la liberté religieuse.

Depuis 1998, Recep Tayyip ERDOGAN avait tout fait pour faire oublier les propos qui lui avaient valu des ennuis avec l’armée et la justice. Il avait tout fait pour faire accroire qu’il avait changé. Il ne pouvait, ni ne voulait, renier publiquement ses convictions religieuses maintes fois affichées, mais il s’efforçait de se présenter comme un musulman désormais ouvert et non violent.

Depuis qu’ils avaient fait alliance au début des années 2000, les deux compères s’étaient parfaitement partagé le travail, pour arriver à leurs fins : à ERDOGAN d’attirer, en autres, les électeurs islamo-conservateurs les plus exigeants, à GÜLEN de rassurer et mobiliser l’électorat musulman modéré, et europhile pour des raisons essentiellement économiques.

Malgré les mises en garde des rares journalistes qui avaient connu ERDOGAN maire d’Istanbul, et qui pour cette raison n’avaient jamais été dupes des mensonges et des manœuvres du Premier ministre turc, la grande majorité des correspondants de presse européens en Turquie continuaient à donner à leurs lecteurs et leurs auditeurs une analyse de la situation politique turque, simplifiée, souvent simpliste, et surtout erronée.

o0o

3 7 Une grille de lecture simpliste et fausse, voire mensongère

D’où leur volonté depuis cette date de diriger et communiquer selon des schémas simplifiés.

La négociation avec la Turquie pour sa possible adhésion à l’Union européenne, n’échappa pas à cette nouvelle ligne de conduite. Pour « éclairer » les électeurs européens qui connaissaient encore moins la Turquie que les pays baltes, mais qui étaient bien plus réservés sur son éventuelle adhésion, les dirigeants européens, et leurs plus fidèles journalistes, leur ont expliqué la situation démocratique complexe du pays à l’aide d’images simples transposées.

C’est ainsi que le parti islamo-conservateur AKP, façonné par le salafisme à la mode turque, a été présenté comme le frère jumeau du parti démocrate chrétien italien, aussi peu dangereux que lui pour la démocratie. Personne n’a eu la perfidie d’ajouter explicitement, sous réserve d’oublier les liens des démocrates chrétiens italiens avec la mafia, mais tous le pensaient évidemment.

À ceux qui craignaient que l’entrée de la Turquie dans l’Union européenne ne provoque une nouvelle guerre de religion on ne manquait pas de rappeler le dialogue interreligieux apaisé que GÜLEN cherchait à bâtir depuis des années avec le pape.

Février 1998, Fethullah GÜLHEN reçu au Vatican par le pape Jean-Paul II

Pour faire bonne mesure, dès leur arrivée au pouvoir les deux compères avait tout fait pour donner des gages tangibles au Vatican et à l’orthodoxie.

En Turquie, il n’y a plus de religion d’État, chacun est libre de ses croyances, mais il n’y a pas de séparation entre la religion et l’État, il y a même une mise sous tutelle de la religion par l’État, notamment le culte musulman sunnite, la religion historiquement majoritaire (65 %), dont les imams sont des fonctionnaires.

Dans l’Empire ottoman en 1900, un habitant sur quatre était chrétien. C’est pourquoi au cours des siècles, toutes les religions de l’Empire, même celles qui étaient lourdement discriminées, avaient accumulé, notamment dans la capitale de l’Empire, d’importants patrimoines immobiliers.

Le passage de l’alphabet turc ottoman à l’alphabet latin en 1928, et la confiscation de nombre de leurs biens à la suite du recensement de 1934, avaient fait perdre aux communautés non musulmanes la reconnaissance d’une grande partie de leurs titres de propriétés, et conséquemment de leurs revenus locatifs.

Connaissant bien cette situation, en tant qu’ancien maire d‘Istanbul, ERDOGAN fit savoir que, bien que les catholiques latins ne bénéficiaient pas du statut de minorités reconnues par le gouvernement turc, selon les termes du Traité de Lausanne, certaines congrégations religieuses rattachées à Rome pourraient bénéficier de la reconnaissance de tous leurs droits.

Ces mesures essentiellement symboliques avaient pour but principal de désarmer les opposants à l’adhésion de la Turquie, c’est pourquoi les partisans de l’adhésion les ont abondamment et largement fait connaître, en donnant un satisfecit au gouvernement turc, qui avait fait la preuve formelle de son respect de la liberté religieuse, pour les non-musulmans.

o0o

3 8 Imposé sans discernement, le principe « un homme une voix », mène plus souvent à la guerre civile qu’à la démocratie et la paix.

En Turquie il a fallu tout le prestige et la force de coercition de la toute nouvelle armée turque pour que Mustafa Kemal ATATÜRK puisse prendre le contrôle des mosquées et puisse faire voter une constitution instaurant un principe de laïcité.

Les Français savent que depuis 1905 la voie vers la laïcité n’a pas été un long fleuve tranquille. Quelques jours avant sa mort, l’ancien président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis DEBRÉ rappelait avec toute la force de ses convictions : « Il ne faut jamais oublier que le combat pour la laïcité est un combat permanent« .

Durant près d’un siècle, les Turcs kémalistes ont su comment mener ce combat et comment le gagner. Ce qu’ils ne savaient pas, ce qu’ils ne pouvaient imaginer, c’est que ce serait l’Union européenne qui les conduirait à connaître leur première défaite.

Les responsables de l’Union européenne ont un vrai problème avec le suffrage universel. En Europe, ils en font peu de cas lorsqu’il s’oppose à leurs décisions. En dehors de l’Europe, ils lui attribuent beaucoup d’importance. Du moins c’est ce qu’ils prétendent. Bien sûr il y a des pays avec lesquels ils ne peuvent, ni ne veulent, se montrer trop regardant, notamment comme la Chine ou l’Arabie saoudite. Mais en dehors des pays qu’ils n’espèrent pas changer, commerce oblige, tous les autres ont droit à leur sermon démocratique, la Russie bénéficiant d’une attention particulière, et singulière.

Depuis des dizaines d’années, les Occidentaux, les Européens en premiers, prétendent exporter et imposer au monde entier leur modèle démocratique, modèle dont les origines remontent à plusieurs siècles en Angleterre.

Les Britanniques garde une grande confiance dans le système démocratique qu’ils ont inventé, voir tout récemment encore avec le Brexit, car au cours de leur histoire ils ont pu en vérifier la pertinence et la fiabilité.

Lorsque Winston CHURCHILL a déclaré en 1947 à la Chambre des communes «La démocratie est le pire des systèmes, à l’exclusion de tous les autres.», il voulait dire : « La démocratie britannique est, pour les Britanniques, le pire des systèmes, à l’exclusion de tous les autres.». Car il avait appris au cours de son long passé colonial que le modèle démocratique britannique n’avait pas vocation à devenir universel.

Chaque État a une Histoire, une géographie et une démographie singulières, il est donc impossible d’imaginer que tous les peuples de la planète puissent, et/ou veuillent, adopter les mêmes règles de gouvernance, puissent, et/ou veuillent, répondre aux mêmes exigences en matière de démocratie.

Malgré tous les drames que cela a provoqué, les Occidentaux n’ont toujours pas compris que le suffrage universel ne pouvait pas être imposé, adopté, s’il n’était pas adapté.

Le suffrage universel, selon le principe “un homme une voix”, mène plus souvent à la guerre civile qu’à la démocratie et la paix, lorsqu’il est importé et imposé sans discernement dans des États où cohabitent difficilement des populations qui vivent encore sur un mode tribal.

3 9 Le port du voile est le marqueur essentiel de l’islamisme triomphant

En 2005, lorsque les négociations d’adhésion ont commencé avec la Turquie, les situations politiques et militaires afghanes et irakiennes n’étaient pas encore désespérées. D’autre part, le gouvernement turc tenait à l’époque à afficher vis à vis des Kurdes un grand et nouvel esprit de tolérance. Les Européens ont donc ainsi pu croire à sa sincérité et à sa bonne volonté.

Persuadés que les dirigeants turcs partageaient leur souhait de faire aboutir les négociations, les plénipotentiaires de l’Union européenne ont tout fait pour les aider à lever les obstacles dont ils leur présentaient l’existence.

Il faut ici saluer l’habileté du Premier ministre turc qui a réussi à convaincre les Européens que le principal frein à l’adhésion de la Turquie était l’État profond kémaliste.

Pour tous ceux qui connaissaient bien la situation en Turquie et son histoire, la manœuvre de Recep Tayyip ERDOGAN était grossière et évidente.

Malheureusement, les négociateurs de l’Union européenne se sont laissés circonvenir par le Premier ministre turc, soit par naïveté, soit en raison de leur inculture, notamment leur abyssale inculture religieuse. Ils ont accueilli les doléances turques avec bienveillance, non par complaisance, mais parce qu’ils pensaient qu’elles étaient légitimement recevables.

À l’exception de la France, où la laïcité a été accouchée au forceps en 1905, dans presque tous les pays de l’Union européenne, le droit au port d’un voile pour une femme musulmane est considéré comme un droit essentiel, lié à la liberté religieuse.

Il n’est donc pas étonnant que les Européens aient laissé faire, voire soutenu, Recep Tayyip ERDOGAN dans son combat contre l’interdiction du voile dans les universités turques.

Il faut remarquer en revanche le remarquable travail d’analyse effectué par Alexandre DEL VALLE, qui a été un des rares spécialistes a faire preuve d’une grande lucidité : La Turquie dans l’UE : « rempart contre l’islamisme » ou mort programmée du système kémaliste laïque ?

Le vêtement, est un marqueur identitaire essentiel, il a de tout temps été instrumentalisé comme signe d’appartenance à un groupe ou signe d’adhésion et/ou de soumission à une idéologie.

Le vêtement imposé est le moyen le plus simple permettant le contrôle des masses. Tous les totalitarismes ont eu recours à ce mode d’embrigadement. Les salafistes n’ont rien inventé. Ils utilisent simplement une méthode ancestrale connue comme étant l’un des outils de prosélytisme les plus efficaces.

N° 125 Mustafa KEMAL ATATÜRK : interdiction du voile dans l’espace public.

N° 124 Égypte 1953 : quand NASSER se moquait du voile… C’était il y a plus de cinquante ans.

N° 126 En 1966, Habib BOURGUIBA invite les Tunisiennes à ôter leur voile.

Il est affligeant que si peu d’universitaires français aient compris et soutenu le combat que les universitaires turcs ont mené jusqu’au bout pour essayer de maintenir l’interdiction du port du voile dans les universités.

Comment le gaucho-islamisme a-t-il pu contaminer les cerveaux au point qu’un signe explicite d’asservissement puisse être désormais perçu comme licite par les partisans du droit à la différence tout comme par les défenseurs de la libération de la femme ?

Comment pouvait-on imaginer que ceux ayant eu, ou ceux qui avaient toujours, pour maître à penser TROTSKI allaient faire de la liberté religieuse une de leurs principales préoccupations?

La réponse à ces deux questions est tristement simple, si la gauche révolutionnaire se monstre soudain si soucieuse de la liberté religieuse, pour les musulmans, c’est parce que, son électorat traditionnel l’ayant abandonnée, les musulmans les plus intégristes représentent sa dernière réserve potentielle de voix.

Peu leur chaut que cela fasse le jeu des salafistes. Pour eux : leur révolution vaut bien une prière du vendredi.

o0o

3 10 Singulier, le système électoral turc, grand incompris des Européens

Le parlement monocamériste est ainsi le seul détenteur du pouvoir législatif. Mais pour garantir les principes fondateurs de la république laïque turque, définis par Mustapha Kemal ATATÜRK, le parlement a légifèré depuis 1924 sous la surveillance de la Cour constitutionnelle, et de son bras armé, au sens littéral, l’armée turque, reconnue comme garante ultime de la constitution, et donc de la laïcité.

Bien sûr le rôle singulier dévolu à l’armée dans le système parlementaire turc est resté inacceptable en Europe pour tous les théoriciens du droit constitutionnel qui méconnaissaient, ou qui voulaient méconnaître, les raisons de cette singularité.

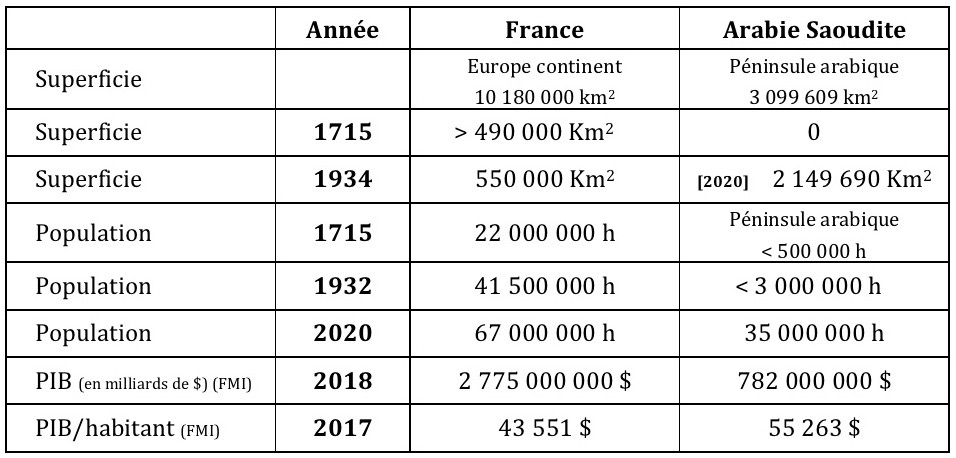

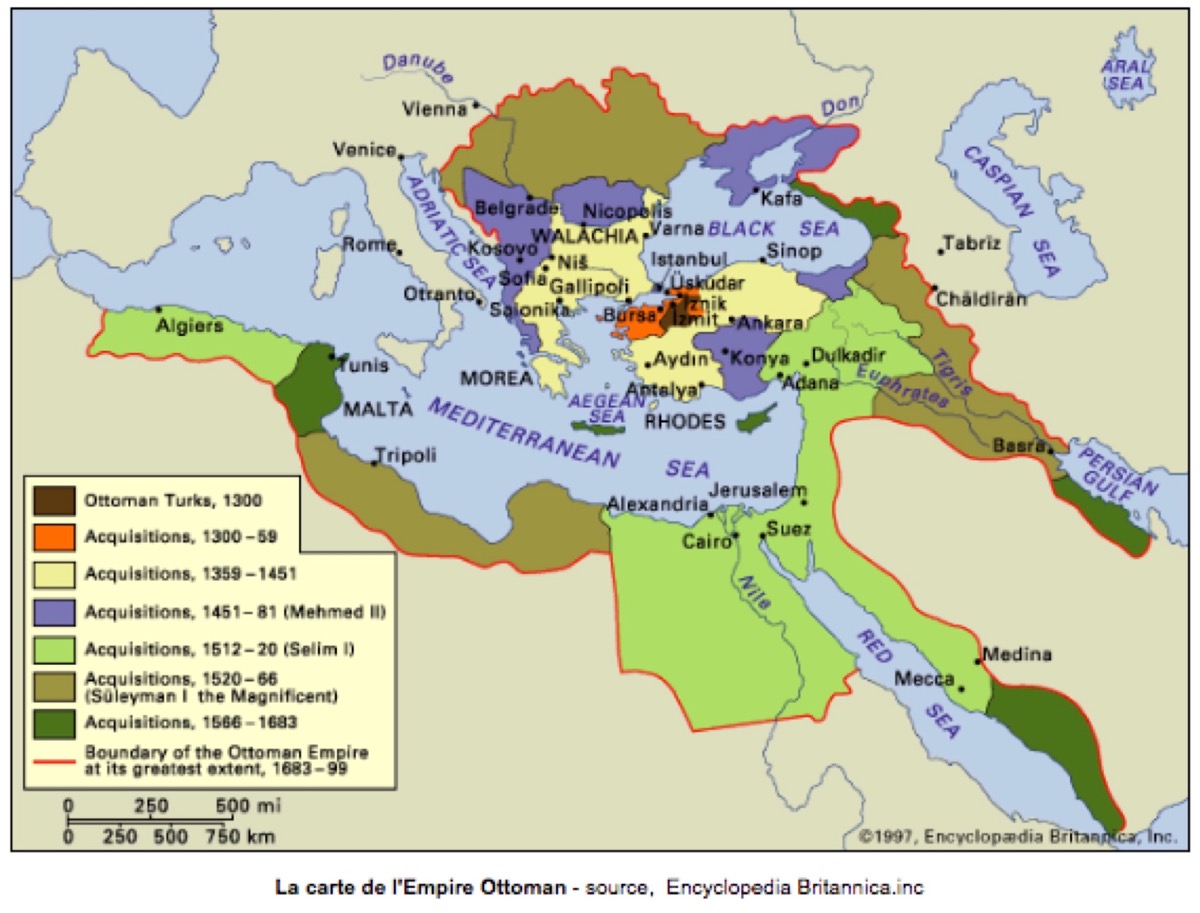

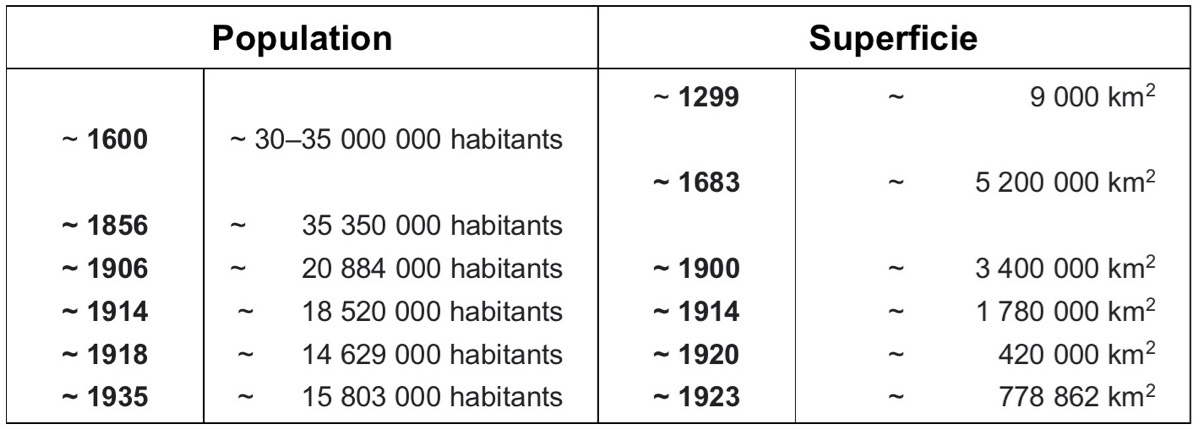

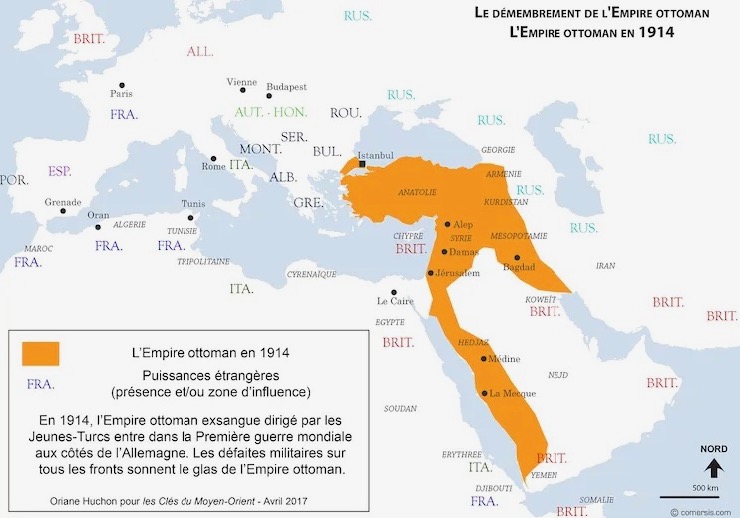

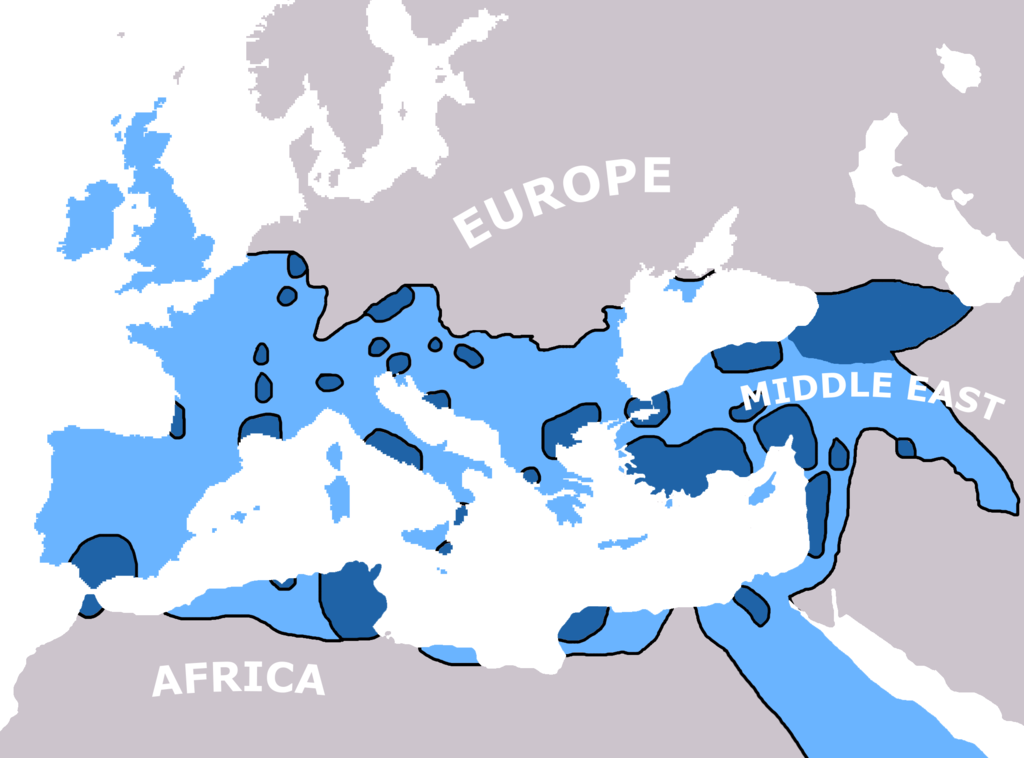

La Turquie [780 000 km2] est née sur les ruines de l’Empire ottoman, alors qu’à la veille de son effondrement il avait encore une superficie 3 400 000 km2, après avoir eu à son optimum, en 1683, une superficie de 5 200 000 km2.

L’Empire Ottoman comptait plus de 35 millions d’habitants en 1858. Le recensement de 1927 a évalué la population de la Turquie à 13 millions d’habitants.

Le kémalisme et l’armée turque n’ont pas nuit au développement économique et scientifique de ce pays musulman, bien au contraire. L’armée turque n’a pas cherché à garder le pouvoir pour elle, mais elle l’a toujours remis à des civils, sous réserve que ceux-ci ne veuillent pas le confisquer.

Certes la Turquie est loin d’avoir été, et d’être aujourd’hui, une démocratie parfaite, mais comparée à tous ses voisins au Moyen-Orient, elle reste le pays où la démocratie a été, et est encore le moins bafouée. Le parti au pouvoir depuis 2002, l’AKP, peut difficilement affirmer le contraire, malgré les jérémiades répétées du Premier ministre auprès de l‘Union européenne.

Lors des 22e élections législatives l’AKP avait signé une première victoire en obtenant pour 34,3 % des suffrages, 363 sièges, soit 66 % des élus. Le CHP avait obtenu avec 19,4 % des suffrages, 178 sièges, soit 32 % des élus. Il faut ajouter 11 sièges attribuer à des élus sans étiquette.

Il est très important de noter que tous les autres partis (plus de 6) ayant recueilli tous ensemble plus de 46 % des suffrages n’avaient eu droit à aucun siège. Car, pour qu’un parti soit représenté au parlement, il doit présenter un candidat dans au moins la moitié des provinces de la Turquie, il doit par ailleurs obtenir un minimum de 10 % des voix au niveau national. Cette disposition a pour but d’écarter de la représentation national les mouvances séparatistes.

Ceci explique surtout pourquoi, et comment, l’AKP a pu arriver au pouvoir un an après sa création, et a réussi à le garder plus de 15 ans, bien qu’il soit resté longtemps minoritaire en voix, et deux fois en sièges.

En consultant la liste des législatures turques, on constate que les règles électorales appliquées en Turquie, conduisent à des résultats qui sont paradoxaux pour des électeurs européens peu au fait de la politique turque.

En 2002, seuls deux partis ont recueilli plus de 10 % de voix, et ils n’avaient obtenu à eux deux que 44 % des suffrages exprimés.

Ce qui explique que dès sa première participation sous son nom, l’AKP qui avait recueilli un tiers des voix, ait obtenu près des deux tiers des sièges. Notons que 4 des cinq partis qui avaient obtenu des sièges en 1999 [ DSP (136), MHP(129), FP (111), ANAP (86) et DYP (85)] n’étaient plus du tout représentés en 2002, [ AKP (363) et CHP (178) DSP (0), MHP(0), FP (remplacé par CHP), ANAP (0) et DYP (0)] .

Noter que Le Parti démocratique des peuples HDP n’apparaitra sur la scène politique turque qu’en 2012.

o0o

3 11 En 2002, les Européens incapables d’analyser la victoire de l’AKP

L’exceptionnelle prouesse réalisée par l’AKP à l’occasion de la 22e législature, n’a été rendue possible que par la sidérante indigence politique et tactique des partis traditionnels, qui se sont succédé au gouvernement pendant de longues années. Incapables de répondre à l’attente de leurs électeurs,

Malgré leurs échecs récurrents, ils avaient eu l’inconscience de croire qu’un parti religieux ne pourraient jamais accédé au pouvoir, ou que s’il y accédait , il n’aurait jamais la possibilité de changer l’ordre des choses en Turquie.

Le soir des élections législatives, malgré leur humiliante et cuisante défaite, Ils ont continué à penser que la constitution, l’État profond et l’armée turque, restaient et resteraient l’ultime garantie de leur survie politique. Ils étaient persuadés que leur départ de la Grande assemblée de la Turquie ne serait pas un départ sans retour. Pour finir de se rassurer ils se rappelaient, dans la longue liste des Premiers ministres de Turquie, tous ceux qui avaient été sommés de se soumettre ou de se démettre, et de tous ceux qui n’ayant pas voulu obtempérer ont été débarqués manu militari.

C’est sans doute pourquoi la plupart des correspondants de presse européens en Turquie ont relayé les déclarations apaisantes de Recep Tayyip ERDOGAN, sans mettre en doute le moins du monde, la bonne foi de celui qui, lorsqu’il était maire d’Istanbul (1995-1998), avait affirmé « Je suis l’imam d’Istanbul ».

La correspondante du journal Le Monde n’a pas échappé à l’ambiance générale. Nicole POPE écrit dans son article publié le 5 novembre 2002, un paragraphe qui, en 2020, laisse rêveur :

Les journalistes aveuglés par l’a priori favorable qu’ils avaient pour l’adhésion de la Turquie, ne cherchaient pas à être complaisants, ils étaient simplement devenus incapables de voir la réalité.

Soit ils connaissaient l’Histoire de la Turquie et de l’Empire ottoman, et d’évidence ils l’avaient oubliée, soit ils la méconnaissaient.

Les Premiers ministres de la République de Turquie

o0o

3 12 Les observateurs européens en Turquie, désarmés face à l’islam

Combien savaient qu’il était francophile et francophone, passionné par la révolution française, dont il voulait importer l’esprit et les réformes en Turquie ?

Que n’ont-ils lu le discours qu’il a prononcé à l’ambassade de France à Ankara le 14 juillet 1922 pour mesurer l’estime qu’il portait à la République française, et son amour de la France ?

Que n’ont-ils lu le livre de Jacques BENOIST-MÉCHIN publié en 1954 chez Albin MICHEL Mustapha Kémal ou la mort d’un empire ?

Ils auraient pu y trouver les nombreux propos virulents contre l’islam attribués à ATATÜRK ? Propos qui lui vaudraient aujourd’hui d’être condamné à mort, et assassiné, comme un simple journaliste de Charlie Hebdo. (voir en complément l’article publié en 2014 : ATATÜRK et la France – L’image d’un “bon dictateur”

Depuis qu’il n’a plus besoin de l’Union européenne pour asseoir son pouvoir personnel, le président ERDOGAN, qui n’est ni naïf ni ignorant, ne manque plus de rappeler, à tous les Turcs qui vivent en Europe qu’il faut qu’ils se méfient des mots. La plupart des Européens entendent la laïcité comme la liberté et/ou l’indifférence religieuse. Mais pour le président ERDOGAN le mot laïcité rime trop avec athée.

Répondant à Jean-Jacques BOURDIN qui l’interrogeait sur RCM (22 octobre 2020), François BAYROU a rappelé les principes laïcs en France : « la laïcité n’est pas une arme contre la religion ».

Les catholiques français ont mis plus d’un demi-siècle pour s’en convaincre. En Turquie, à en croire le résultat des élections, les musulmans en sont de moins en moins convaincus.

En France, les exigences laïques sont paradoxalement de plus en plus rappelées et contestées, alors qu’elles sont, à l’évidence, de plus en plus méconnues et/ou incomprises.

En écartant le religieux et la religion de l’École à tout crin, sans discernement, on n’a fait progresser ni la paix sociale, ni la paix culturelle, par contre on a fait progresser l’inculture généralisée, lit de toutes les incompréhensions, de tous les malentendus, de toutes les manipulations, et de toutes les violences.

Les journalistes européens vantent souvent la “laïcité en Turquie” sans la connaître, sans connaître les drames de son histoire, sa singularité et sa fragilité.

La laïcité modèle turc et la laïcité modèle français, modèle d’origine, n’ont malheureusement de commun que le nom. Tous ceux qui ont tenu à confondre les deux modèles ont commis une mauvaise action. Soit ils l’ont fait en toute connaissance de cause dans un esprit partisan, soit ils l’ont fait innocemment, donnant la preuve qu’ils ne savaient pas ce qu’est vraiment le principe laïc unique façonné en France à travers les siècles. (Voir La religion française de Jean-François COLOSIMO -2019)

Les Français sont très fiers de pouvoir affirmer que la laïcité est une spécificité française, qui n’existe pratiquement nulle part ailleurs à l’identique. Ils en veulent pour preuve l’absence de mot correspondant spécifiquement à laïcité dans la plupart des autres langues.

En Europe laïcité et sécularisme sont souvent confondues. Presque toutes les langues de l’Union européenne traduisent ainsi le mot laïcité par sécularisme.

La sécularisation d’une société se reconnaît d’abord à l’affaiblissement de la religion dans les mentalités, les mœurs et les institutions. Avant de découler d’une volonté politique et de se traduire dans le droit, la sécularisation exprime la tendance des sujets sociaux à se dispenser d’une référence obligée à une appartenance religieuse. Pour apprécier le degré de sécularisation d’une société, on ne se demande pas si la religion est revendiquée par une majorité ou une minorité d’individus, mais si elle conditionne les comportements et contribue à façonner les liens sociaux.

Un tel effacement de la référence religieuse ne signifie cependant pas que la religion serait nécessairement rejetée comme illusoire ou aliénante.

La sécularisation indique plutôt une indifférence au religieux et un relâchement dans les pratiques cultuelles traditionnelles. On perçoit en elle un certain mode d’existence sociale, qui relève plus du vécu que d’une conception construite et consciemment assumée…

o0o

Fin de l’article tel que mis en ligne le 27 octobre 2020

3 13 Laïcité : sécularisation contrainte et forcée de l’espace public

Dans aucune société, mêmes dans celles qui se sont toujours voulues les plus tolérantes, la liberté vestimentaire n’a été totalement sans limite et/ou sans interdit. En 2005, les Anglais, pourtant fiers d’être les plus libéraux en la matière, n’ont pas hésité à condamner sans ménagement le prince Harry, fils du prince Charles d’Angleterre, parce qu’il avait eu le mauvais gout de se déguiser en officier nazi lors d’une soirée costumée.

Nul n’a jamais été totalement indifférent au regard de l’autre, ni au paraître de ses semblables. De même, nul n’a pu s’exhiber partout , vêtu ou dévêtu, selon son seul bon vouloir.

La façon de s’habiller montre ce que l’on est, ce que l’on veut faire voir ou ce que l’on essaie de cacher. Elle peut aussi montrer, ce que l’on pense et ce en quoi l’on croit, ou ne croit pas.

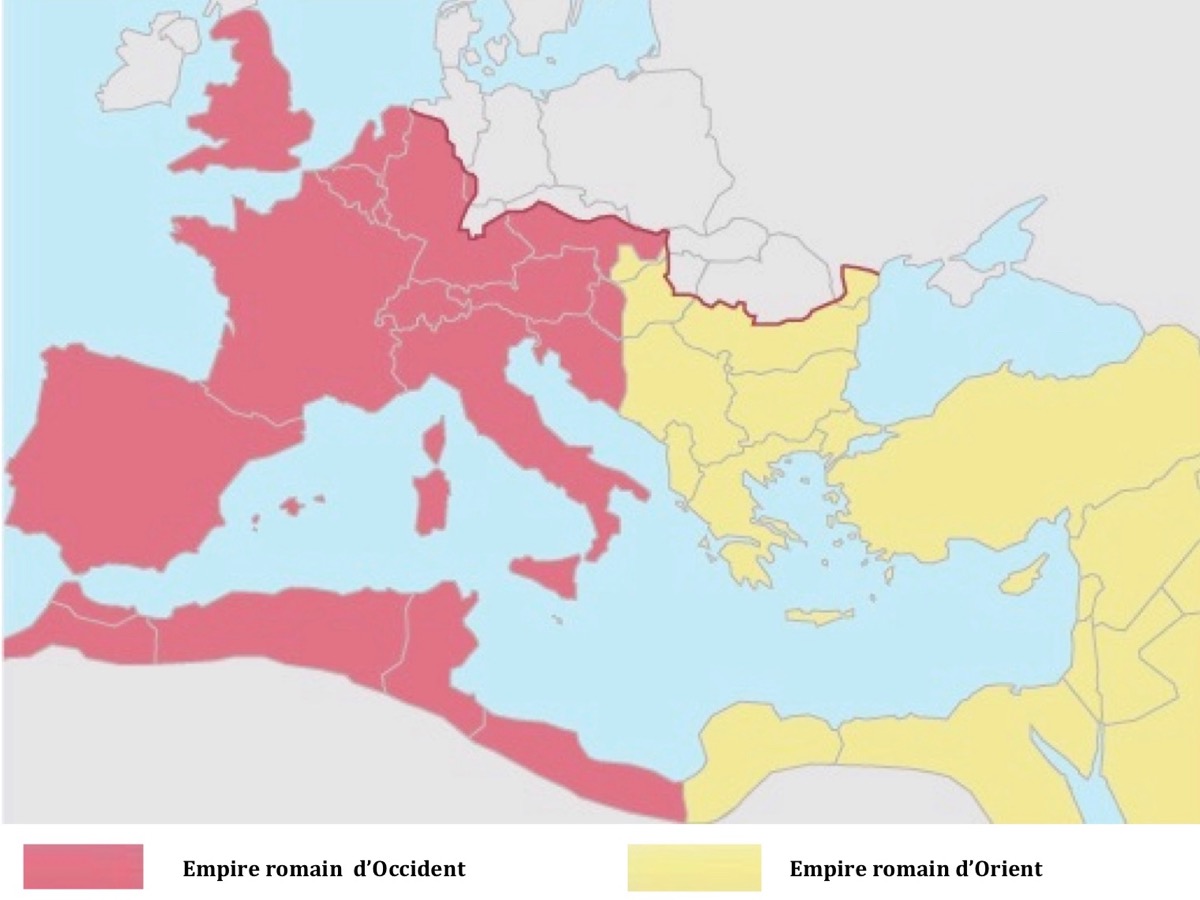

En Turquie, depuis le XVIe siècle, le lien entre le spirituel et le temporel était encore plus évident puisque le califat et le sultanat étaient incarnés dans une seule et même personne.

C’est pourquoi, après la déposition de MEHMED VI, le dernier sultan de l’Empire ottoman, le 1er novembre 1922, après la création de la République de Turquie le 23 octobre 1923, Mustapha Kemal ATATÜRK, déposa le cousin de MEHMED VI, qui venait d’être nommé calife, et signa la fin du calfat ottoman le 3 mars 1924. L’islam sunnite turc passa alors sous le contrôle de la République, les imams devenant des fonctionnaires du nouvel État.

La totale séparation du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel est si difficile a réaliser qu’elle n’est restée le plus souvent, cocasserie de la longue histoire des hommes, qu’un vœux pieux. Tous les dirigeants, qui ont voulu affranchir leur pouvoir temporel d’une pesante tutelle religieuse, n’ont eu d’autre choix que de commencer à placer la religion majoritaire dans leur pays sous la tutelle de l’État.

Pour bien marquer ces inversions de tutelles, les hommes en place ont tenu à imposer des changements de codes vestimentaires, ou plus exactement tenu à abroger les conventions marquant l’ancien monde.

C’est pourquoi l’expulsion des congrégations religieuses, notamment des jésuites a été voté en 1880, deux ans avant la création de l’enseignement public laïc et obligatoire (1881-82).

En France, seuls les clercs, les religieux et les religieuses affichaient leur conviction religieuse dans leur façon de s’habiller.

En Turquie, il en allait tout autrement, les sultans avaient en effet imposé au XIXe siècle le port du fez pour les hommes de l’Empire ottoman. Porter le fez était à la fois un signe d’allégeance au sultan et pour les musulmans un signe de soumission à l’islam et au calife.

En interdisant le fez en 1925, ATATÜRK fit d’une pierre deux coups, car il obligea ainsi les hommes turcs à rompre avec leur culture politique et religieuse ancestrale.

En 1934, l’année même où il accordait le droit de vote aux femmes turques, il fit interdire le port du voile dans les administrations et les écoles publiques.

Par contre la séparation du temporel et du spirituel en terre d’Islam, a été, et est toujours extrêmement problématique. C’est pourquoi, dans la plupart des pays de tradition musulmane l’Islam reste la religion de l’État.

En créant la République, ATATÜRK était conscient que séculariser son pays ne serait pas chose facile. Tous les politologues qui ont vanté, et vantent encore, la laïcité de la Turquie inscrite dans sa constitution, oublient que cette laïcité a été une laïcité introduite à pas comptés.

La constitution de 1924 dans sa version initiale stipulait dans l’article 2 : La religion de l’État turc est l’islam. La constitution de la Turquie ne déclare que l’État turc est laïc, qu’après avoir été amendée en 1937.

À la suite de la réforme constitutionnelle de 1982, les kémalistes espéraient pouvoir sauver une fois encore l’héritage d’ATATÜRK. Mais alors, la poussée islamiste dans le monde arabo-musulman était déjà devenue si forte qu’il était devenu difficile de pouvoir l’endiguer avec une simple réforme constitutionnelle.

Grâce aux garde-fous qu’ATATÜRK avait prévu de placer pour encadrer la vie démocratique turque, les Kémalistes ont réussi jusqu’en 2002 à contenir les velléités islamistes qui survenaient régulièrement sous l’influence des wahhabites, des salafistes, ou des frères musulmans, et la bienveillance ou la complicité de l’Arabie saoudite.

Ils n’avaient pas compris combien les réseaux sociaux avaient réussi à écorner l’image d’ATATÜRK en Turquie et dans l’ensemble du monde arobo-musulman.

Pour avoir une idée de ce que de nombreux musulmans reprochent depuis près d’un siècle au père fondateur de la Turquie il suffit de lire un des nombreux articles mis en ligne dans toutes les langues, dont l’un récent publié en 2017, en français : Mustafa Kemal ATATÜRK, l’homme qui voulait anéantir l’Islam

En 2002, les Européens n’avaient malheureusement pas mieux appréhendé les changements qui s’étaient opéré dans la tête de nombreux Turcs, notamment dans la tête des plus jeunes, garçons et filles.

Après les attentats du 11 septembre 2001, les Européens auraient dû s’interroger sur les raisons pour lesquels les Occidentaux, les États-Unis en premiers, suscitaient, tant de haine.

3 14 Une Europe qui se rêve en modèle envié, devenue un repoussoir

Convaincus que l’Europe était un modèle envié par tous les peuples de la terre, ils étaient incapables d’imaginer à quel point elle était devenue un repoussoir. Ils ne mesuraient pas que la grande réussite économique et scientifique des vieilles démocraties européennes avaient été pour la plupart des peuples de la terre, source de frustration et d’humiliation.

Les blessures d’amour propre les plus anciennes, et celles qui demeuraient les plus vives, se trouvaient surtout dans le monde arabo-musulman.

En 1928, dans le nord-est de l’Égypte, fut fondée la Société des Frères musulmans, organisation transnationale islamique sunnite, en réaction contre la modernité importé d’Europe. Paradoxalement, alors qu’elle prônait la lutte non violente, la Société commença par se doter d’un appareil militaire.

Tant que les Frères musulmans, les salafistes et les wahhabites, de toutes obédiences, ne propageaient leurs idées et leurs pratiques qu’en terre d’islam, les Européens n’y prêtaient guère attention. Certains éprouvaient même une certaine empathie pour ceux qui étaient victimes de la répression des régimes « laïcs » au pouvoir.

Lorsque les premiers attentats terroristes ont eu lieu en Europe, ils n’ont voulu y voir que des actes singuliers, perpétrés par des individus isolés.

Fervents défenseurs des droits de l’homme, farouches opposant au racisme, les Européens se pensaient, et se voulaient, sans ennemis, ni à l’extérieur ni à l’intérieur de l’Europe.

Pour préserver la paix menacée par le communautarisme de plus en plus envahissant, les gouvernements européens ont tous voulu croire au bonheur de vivre dans une société multiculturelle pleinement assumée.

Les musulmans qui vivaient en Europe, mais ne voulaient surtout pas devenir européens, n’avaient plus qu’à se plaindre d’islamophobie pour être écoutés, et le plus souvent entendus.

Pour les islamistes, le multiculturalisme sans réserve et sans limite des occidentaux c’est du pain bénit.

« L’islamisme a un certain génie stratégique : il mise sur les droits consentis par les sociétés occidentales pour les retourner contre elles. Il se présente à la manière d’une identité parmi d’autres dans la société plurielle : il prétend s’inscrire dans la logique du multiculturalisme, à travers lui, il banalise ses revendications. Il instrumentalise les droits de l’homme pour poursuivre l’installation d’un islam radical dans les sociétés occidentales et parvient à le faire en se réclamant de nos propres principes. Il se présente à la manière d’une identité parmi d’autres qui réclame qu’on l’accommode, sans quoi il jouera la carte victimaire de la discrimination. C’est très habile. À travers cela, il avance, il gagne du terrain et nous lui cédons. Devant cela, nous sommes moralement désarmés. »

Les pères de la loi de 1905, Jean JAURÈS et Émile COMBES avaient, eux, reçu une solide culture catholique, ils savaient donc parfaitement, ce qui était acceptable ou non pour Rome et pour l’Église de France. Leur laïcité était farouchement anticléricale, mais n’était nullement antireligieuse. Les bouffe-curés les plus intransigeants de l’époque allèrent d’ailleurs jusqu’à reprocher à Jean JAURÈS d’avoir laissé sa fille faire sa communion.

Les pères de la laïcité connaissaient bien la situation. En 1905, ils savaient que près de 90 % des enfants étaient baptisés, en Bretagne plus de 95 % dans certaines paroisses. En 1872 seuls 80 000 Français se déclaraient sans religion. La bataille pour la séparation de l’Église et de l’État était très loin d’être gagnée d’avance. Pour faire respecter la loi, le gouvernement a dû faire intervenir massivement l’armée dans les diocèses les plus rebelles. Ce « détail » n’avait bien sûr pas échappé à ATATÜRK.

En 2020, aucun responsable politique français, fût-il de culture d’origine musulmane ne sait, et ne cherche à en savoir autant de l’islam que ce que Jean JAURÈS savait du christianisme. Considérant le fait religieux comme un archaïsme condamné à disparaître, les élites françaises s’affichent ouvertement majoritairement athées et sont souvent méprisantes pour tous ceux qui ne le sont pas encore. Il est évident que, ouvertement « mécréants » et affichant leur fierté de l’être, ils sont peu enclins à étudier les subtilités de la religion créée par Mahomet. Leur « mécréance » et leur inculture religieuse, auxquelles les catholiques et les juifs de France pratiquants se sont depuis longtemps accoutumés, les condamnent à entretenir avec le monde musulman un dialogue de sourds et/ou des relations purement et dangereusement clientélistes.

En jouant de l’ignorance de leurs interlocuteurs, les islamistes ont ainsi beau jeu de faire passer pour sacrés les codes religieux dont ils sont les promoteurs et souvent les ré-inventeurs, alors que les pratiques qu’ils veulent imposer au monde musulman, puis à l’ensemble de la société ne relèvent pas des cinq piliers de l’islam.

C’est-à-dire qui n’ont rien de central pour la foi des musulmans.

3 15 L’existence de Dieu

Or, une lecture de plus en plus partisane de la loi de 1905 sur la laïcité tend à lui donner aujourd’hui une interprétation fort différente de celles que ses auteurs ont voulu lui donner. En effet, contrairement à la plupart des sectateurs actuels de la laïcité, les rédacteurs de la loi, Émile COMBES et Jean JAURÈS notamment, avaient une solide culture philosophique et religieuse qui leur évitait de tenir ceux qui font « le pari de Dieu » pour des êtres intellectuellement attardés. Ils connaissaient les «certitudes négatives» (Éditions Grasset, janvier 2010) avant que Jean-Luc MARION ne les eût formulées. Ils respectaient ceux qui croient au ciel et leur demandaient de respecter ceux qui n’y croient pas, car ils savaient que l’homme ne peut démontrer ni l’existence ni la non-existence de Dieu.

On peut trouver ridicule qu’une mère appelle son enfant, mon chou, mon lapin. On ne peut en déduire que l’amour pour son enfant n’existe pas.

La foi comme l’amour sont des sentiments intimes qu’il est très difficile de faire partager à ceux qui ne les ont jamais connus ou ne veulent pas les connaître. Celui qui aime son frère ne doute pas un seul instant de la réalité de son amour alors qu’il est bien incapable d’en prouver l’existence à autrui. De même, celui qui aime Dieu, son Dieu, ne doute pas de son existence (cf : Saint Augustin et la première Épître de saint Jean : une théologie de l’Agapè).